米騒動2024?米価高騰の真相と家計への影響を徹底解説!(価格、家計、高騰?)米価高騰、一体何が原因?価格高騰の裏側を徹底分析!!

日本の米価格が急騰!53年続いた政策の歪みが露呈し、家計に大打撃。異常気象、減反政策、小麦高騰など複合要因で米不足が深刻化。政府の対応は遅れ、2025年まで高値が続く可能性も。消費者は代替品検討を。抜本的な対策が急務。

💡 2024年の米価高騰の原因と、家計への影響について解説します。

💡 供給と需要の構造的な問題、価格高騰の背景にある要因を明らかにします。

💡 政府や消費者の対応、今後の展望と私たちができる対策について紹介します。

それでは、まず米価高騰の始まりから見ていきましょう。

米価高騰の始まり

米価格高騰、原因は?政策の歪みが家計を圧迫?

生産調整の限界と需給バランスの崩壊。

2024年から2025年にかけて、日本の米価格は上昇傾向にありますね。

✅ 図形に関するSVG形式のコードが提供されています。

✅ コードは、複数のパス要素とグループ要素を含み、ロゴのデザインを示しているようです。

✅ 具体的なデザインや意味については、コードのみからは判断できません。

さらに読む ⇒中日新聞出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/980301米価維持を優先した政策が、結果的に価格高騰を招いた、というのは興味深いですね。

2024年から2025年にかけて、日本の米価格は急騰しており、消費者の家計に大きな影響が出ています。

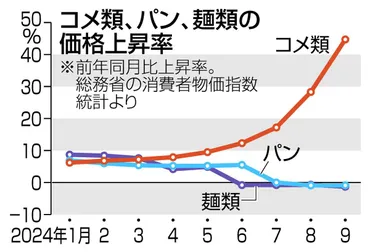

この米騒動は、53年間続いた米の生産調整政策の歪みと限界が露呈した結果であり、価格高騰の最大の要因は、米価維持を優先した生産調整にあると言えるでしょう。

農林水産省は需要増を説明していますが、その要因は不明確であり、わずかな需給変動が価格に大きな影響を与えています。

今回の米騒動は、凶作を契機とした平成の米騒動とは異なり、人為的・政策的な要因によって引き起こされています。

具体的には、政府が主食米の生産目標を削減する一方で、作付面積は増加しており、需給と価格のバランスが崩れていることが問題です。

米の価格高騰は本当に困りますよね… 53年間も続いた政策の歪みが原因なんて、驚きです。

供給と需要の構造的な問題

米価高騰、一体なぜ?異常気象、減反、需要増…何が原因?

異常気象、減反、小麦高騰、インバウンド需要など。

供給は十分という政府の見解と、専門家の指摘の食い違いがあるのは気になりますね。

✅ 政府はコメの供給は十分であると主張しているが、専門家はコメの生産量減少とインバウンド需要の増加によりコメ不足が生じていると指摘している。

✅ 生産量増加にも関わらず集荷量が減少しているのは、コメ農家がJA経由ではなく卸・小売業者に直接卸すケースが増え、一部業者が価格操作のためにコメを蓄えているためである。

✅ 減反政策によりコメ生産が調整されてきた背景があり、増産による価格下落や農家の減少を懸念して、増産に踏み切れない状況となっている。

さらに読む ⇒ニュース出典/画像元: https://news.goo.ne.jp/article/tbs/trend/tbs-1739114.html減反政策が、結果的に供給不足につながっているという構造的な問題、改善が必要ですね。

米価高騰の背景には、いくつかの複合的な要因が絡み合っています。

まず、異常気象による作況への悪影響が、供給量を不安定にしています。

2024年は猛暑の影響で一等米比率が低下し、これが価格上昇を加速させました。

長期的には、減反政策が農地を減少させ、供給能力を低下させていることが問題です。

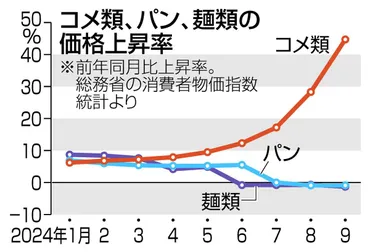

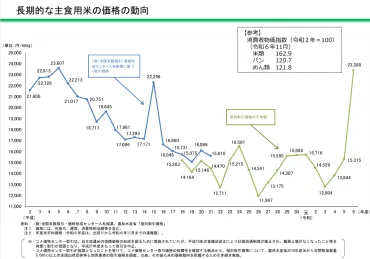

さらに、小麦価格の高騰が、パンから米への消費シフトを促し、需要を増加させています。

インバウンド需要の増加も業務用米の需要を押し上げ、価格高騰に拍車をかけています。

世界的な穀物価格の高騰と、ウクライナ情勢などの影響も、日本の米価を上昇させる要因となっています。

集荷業者による集出荷数量や卸売業者の仕入れ・納品状況、精米の販売数量も調査され、スーパーでの米の販売数量は、令和6年4月以降増加傾向にありました。

8月には異常気象の影響による買い込み需要で急増しました。

9月以降は前年を下回るか同水準で推移しています。

お米の価格が高騰する原因は、色々な要因が絡み合っているんですね。それにしても、野菜も高いし、本当に困ります…。

価格高騰と家計への影響

米の価格高騰、家計への影響は?どう対策する?

代替品検討や、ふるさと納税を活用しましょう。

米の価格が上昇し、家計への負担も増えているとのこと、大変ですね。

✅ 2024年の米の価格は、2023年産と比較して約1.5倍に高騰し、消費者物価指数でも前年同月比63.6%を記録しました。

✅ 価格高騰の主な要因は、前年の猛暑による米の供給不足と、肥料やガソリン価格の高騰による生産コストの上昇です。

✅ 2025年の米価格は、生産量の増加が見込まれるものの、外食需要やインフレの影響から、2024年以前の水準に戻る可能性は低いと予想されます。

さらに読む ⇒その他暮らし出典/画像元: https://financial-field.com/living/entry-365180価格高騰の影響がここまで大きいとは…消費者の対策も必要になってきますね。

価格高騰の影響は、消費者の家計に直接的な影響を与えています。

2024年には、5kgあたり5000円という異常な価格も記録され、SNSでも批判が相次ぎました。

小売価格も高止まりし、家計調査では、世帯当たりの購入数量と価格の推移が示されています。

消費者は、タイムセールなどの情報も参考にしながら、家計への影響を考慮した購入を検討する必要があります。

政府は2025年2月に備蓄米の放出を決定しましたが、放出量が限定的であることや、流通の課題から、価格低下への期待は薄く、農林水産省への批判も高まっています。

米価格の高騰は、2025年の新米が出回るまで続く可能性が高く、消費者は、ふるさと納税の活用、ネット通販の定期購入、パンやパスタなどの代替品の検討といった対策を講じることで、家計への負担を軽減できます。

しかし、政府の対応の遅れや、一部業者の買い占めなども、価格高騰を助長していると言われています。

米の価格がこんなに上がってしまうと、日本酒の値段も上がってしまうんじゃないかと心配です…。美味しいご飯と美味しいお酒を気軽に楽しみたいものです。

求められる抜本的な対策

米価高騰の対策は?農水省が求める抜本策とは?

生産調整見直し、増産輸出、気候変動対策など。

抜本的な対策が求められている状況、政府の対応に期待したいですね。

公開日:2025/01/30

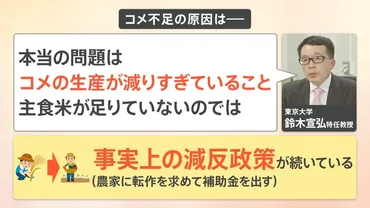

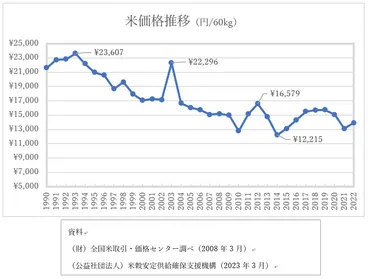

✅ 2024年産米の相対取引価格は10月までの年産平均価格で23,191円と高騰しており、1993年産に次ぐ高値となっている。

✅ 2024-2025年の主食用米は需要674万tに対し生産683万tと試算され、2025年6月末の民間在庫はやや増加の見込み。飼料用米は減少傾向にある。

✅ 米の産地や農家は、市場ニーズに応じた生産・販売、実需者にフォーカスした販売、栽培管理システムの導入など、価格維持と安定供給に向けた戦略が重要である。

さらに読む ⇒ミノラス)農業経営の課題を解決するメディア出典/画像元: https://minorasu.basf.co.jp/80327長期的な視点での対策も重要ですね。

気候変動や国際的な食料事情への対応も不可欠です。

米産業の持続可能性を揺るがす米価高騰に対し、抜本的な対策が求められています。

農林水産省は、令和6年産水稲の収穫量は679万2000tと見込んでいますが、生産調整政策の見直し、所得補償、増産輸出への政策転換が急務です。

長期的な解決のためには、気候変動への対策として新品種開発や灌漑システムの改善、温室効果ガス削減、国際的な協調による食料供給体制の強化が不可欠です。

また、直接支払いや米・加工品の輸出拡大による水田農業の再生も重要です。

米の小売・卸売状況や、今後の米の需給見通し、端境期の需要と供給の動向、対応についても注視していく必要があります。

市場ニーズに応じた生産や、栽培管理システムの導入など、農家の方々も大変ですね。応援したい気持ちです。

今後の展望と消費者の対応

米の価格高騰、原因と対策は?家計への影響は?

生産コストと供給不足。物価高への対策が急務。

今後の見通しと、消費者としてできることについて解説していきます。

公開日:2024/08/30

✅ 2024年、異常気象による米の不作と生産人口の減少により、米の供給が不足し、需要増加も相まって米価が上昇している。

✅ 米価は、需要と供給のバランスで決まり、過去の不作時には価格が高騰した。2024年は小麦価格高騰や外食需要の増加も米の需要を押し上げている。

✅ 現役農家の経験から、米卸業者や販売店から在庫確認と販売要請が来るなど、異例の事態が発生。農家の高齢化も深刻化しており、今後の米の供給に影響を与える可能性がある。

さらに読む ⇒農家直送のお米の通販なら出典/画像元: https://tanboya-ichikawa.com/contents_post/komesoudou/米類の高騰が際立っているという結果は、深刻ですね。

今後の動向を注視する必要がありますね。

今後の米の需給に関する情報が、生産、販売、価格の各段階に分けて公表されています。

令和6年産米の農産物検査結果や出荷時期の見込みについても情報が提供されています。

令和6年12月の消費者物価指数によると、米類は165.1、めん類は120.7、パンは120.5(令和2年=100)と、米類の高騰が際立っています。

JA(農業協同組合)が米の価格に与える影響についても言及されており、今後の価格動向については、消費者は、価格変動に注意を払い、政府の対応に注目する必要があります。

生産コストの上昇と供給不足が、米価高騰の主な要因であり、食卓への影響が懸念されています。

世界的な食料価格の問題として、物価高騰への対策が急務であり、食料価格全体の問題として捉え、多角的な対策を講じる必要があります。

米だけじゃなくって、色々なものが値上がりしていて、本当に困りますよね。家計を見直さないと…。

今回の米価高騰は、様々な要因が複雑に絡み合って起きています。

今後は、政府の対策と消費者の対応が重要になってきます。

💡 米価高騰は、政策の歪み、異常気象、世界的な食料価格の高騰など、複合的な要因が原因です。

💡 消費者は、代替品の検討や、情報収集による価格変動への対応が必要です。

💡 抜本的な対策として、生産調整政策の見直し、気候変動への対策などが求められます。