いなり寿司の歴史と多様性:起源から現代のアレンジまで (いなり寿司、江戸時代、地域性?)いなり寿司の多様な顔:東西の違いとアレンジレシピ

江戸時代から愛されるいなり寿司。発祥や東西での違い、多様な具材やアレンジレシピを紹介。手軽なファーストフードから、五穀豊穣を願う特別な料理まで!いなり寿司の奥深い世界を堪能あれ。

いなり寿司の多様なアレンジと魅力

いなり寿司の魅力って何?坂梨カズ氏の表現は?

おいしさと旬と文化を包むもの。

いなり寿司は、現代においても様々なアレンジが加えられ、その可能性を広げています。

ヴィーガン対応や、季節感を取り入れたアレンジが魅力的ですね。

✅ いなり王子はベトナム旅行から帰国後、すぐにセブンイレブンの「生姜仕立て鶏ごぼういなり」を食べて幸せを感じ、初詣に出かけた。

✅ 記事では、いなり寿司がヴィーガンにもアレンジ可能であること、南麻布にオープンした「呼じろう」といういなり寿司の名店を紹介している。

✅ また、漫画や著名人によるいなり寿司に関する活動、いなり寿司の歴史、そして未来を担ういなり寿司について触れている。

さらに読む ⇒人気のハッシュタグ|アメーバブログ(アメブロ)出典/画像元: https://blogtag.ameba.jp/news/%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%84%E3%81%AA%E3%82%8A%E5%AF%BF%E5%8F%B8%E5%8D%94%E4%BC%9A%E5%BA%83%E5%A0%B1%E6%8B%85%E5%BD%93%E5%9D%82%E6%A2%A8%E3%82%AB%E3%82%BA本当に多様ですね!チーズや七夕など、斬新なレシピもあって驚きました。

いなり王子こと坂梨カズさんの言葉、心に響きますね。

おいしさ、旬、文化を包むもの、まさにその通りだと思います。

いなり寿司の多様性は、その具材やアレンジレシピにも表れています。

五目いなり寿司や、チーズを使った斬新なレシピ、七夕や桜えび、ゆずを使った季節感あふれるもの、おせち料理のリメイクなど、そのバリエーションは多岐にわたります。

これらのレシピは、日々の食事から特別な日の料理まで、幅広く活用できます。

いなり王子こと坂梨カズ氏は、いなり寿司の魅力を「おいしさと、旬と、文化を包むもの」と表現しています。

全日本いなり寿司協会も、いなり寿司の文化を現代に伝える活動を行っています。

素晴らしい!ワインや日本酒とのペアリングも楽しめそうですね。様々なアレンジで、奥深い味わいを楽しめる。まさに大人の食!

関西風いなり寿司の作り方

関西風いなり寿司、味の決め手は?

薄味油揚げ&具材入り酢飯の絶妙バランス!

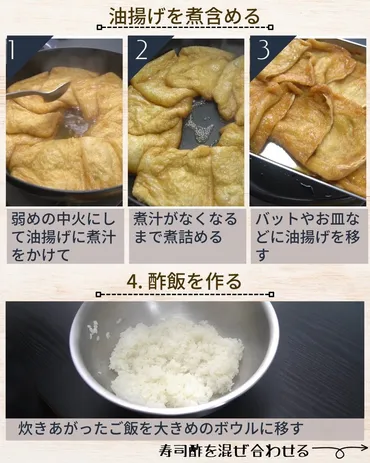

関西風いなり寿司の作り方のポイントは、酢飯と油揚げの味付けにあります。

ご家庭でも、本格的な関西風いなり寿司が作れるように、丁寧に解説していきます。

✅ ご飯の粘りを出さないように混ぜて酢飯を作り、酢の酸味を活かすのがポイント。

✅ 油揚げは油抜き後、煮汁で煮含めて味を染み込ませる。

✅ 酢飯を油揚げに詰めていなり寿司が完成する。

さらに読む ⇒クラシル出典/画像元: https://www.kurashiru.com/recipe_cards/cc01c017-39b2-4d6e-839c-1141dcb4b349酢飯の作り方、油揚げの煮方、どちらも美味しさの秘訣ですね。

赤酢を使うというのも本格的です。

丁寧に作られたいなり寿司、ぜひ作ってみたいです!。

関西風いなり寿司の魅力は、薄味の油揚げと具材を混ぜ込んだ酢飯との絶妙なバランスにあります。

レシピでは、赤酢、砂糖、塩を使った酢飯に、人参やごぼうを煮て混ぜ込むのがポイントです。

油揚げは三角形にカットし、だし汁、砂糖、薄口醤油、塩でじっくり煮て味を染み込ませます。

酢飯は寿司桶を使用し、ご飯の水分を飛ばすのがコツです。

レシピには、油揚げの大きさや油抜きの必要性に関するQ&Aも含まれています。

なるほど、酢飯に人参やごぼうを入れるんですね!油揚げを三角形にカットするのも、関西風の特徴なんですね。これは、ぜひ作ってみなければ!

いなり寿司と稲荷信仰

稲荷信仰と深い関係がある食べ物、それは何?

いなり寿司。五穀豊穣への願いが込められています。

いなり寿司は、稲荷信仰と深く結びついています。

稲荷神へのお供え物として生まれ、人々の生活に根付いてきました。

公開日:2023/03/10

✅ いなり寿司は、農耕神である稲荷神へのお供え物に由来し、狐の好物とされる油揚げで酢飯を包んだもの。

✅ 油揚げは稲荷神の使いである狐の好物であることから供えられるようになり、酢飯は稲荷神がもたらした飯として詰められるようになった。

✅ いなり寿司には東日本では米俵に見立てた俵型、西日本では狐の耳に見立てた三角形と、形状に違いがある。

さらに読む ⇒三越伊勢丹の食メディア(フーディー)出典/画像元: https://mi-journey.jp/foodie/19658/稲荷信仰との繋がり、奥深いですね。

伏見稲荷大社の話も、いなり寿司のルーツを知る上で重要です。

各地で異なるバリエーションがあるのも、その土地ならではの食文化を感じます。

いなり寿司の歴史は、稲荷信仰とも深く結びついています。

稲荷大明神は稲と豊作を司る神様であり、狐はその眷属(お使い)です。

伏見稲荷大社の伝承も、いなり寿司の名前の由来に関係していると考えられています。

商売繁盛の神としてもてはやされた狐への感謝と、五穀豊穣への願いが、いなり寿司という形で表現されてきました。

青森の赤いなり、長野のからしいなり、鳥取のののこめしなど、各地で特徴的なバリエーションが存在し、いなり寿司は日本の食文化の中で独自の地位を確立しています。

稲荷信仰と結びついているんですね。狐がお使いというのは、面白いですね。青森の赤いなりとか、各地で違うって、旅行に行ったときに探してみたくなります。

いなり寿司の歴史、地域性、そして現代のアレンジまで、幅広くご紹介しました。

多様な魅力を持ついなり寿司、ぜひ色々と試して、楽しんでください。

💡 いなり寿司は、江戸時代に誕生し、庶民の食文化に深く根付いた食べ物である。

💡 地域によって形状や味付けに違いがあり、それぞれの食文化を反映している。

💡 現代では、多様なアレンジレシピが登場し、時代に合わせて進化を続けている。