薬膳って本当に効果あるの? 古代中国発祥の健康法を紐解くとは!?

食薬の知恵で健康を!古代中国発祥の食事療法、薬膳の世界へ。食材の五性と六味を理解し、陰陽五行のバランスを整え、体質に合わせた食事で健康的な毎日を。

💡 薬膳とは、食事を通して健康を維持・増進させる中国の伝統的な食養生法です。

💡 食材の持つ性質を理解し、組み合わせることで体質改善や病気予防の効果が期待できます。

💡 近年では、現代人に合わせた薬膳レシピも数多く開発されています。

それでは、薬膳の世界へご案内いたします。

食薬:古代中国発祥の健康維持と病気予防の知恵

食薬とは何ですか?

食事と医療の融合

薬膳の歴史は古く、中国の伝統文化と深く結びついているんですね。

✅ 薬膳は紀元前3000年頃の中国で誕生し、神農という人物が植物を食べてその効能を調べたことから始まりました。神農は生薬学の祖とも呼ばれ、その記録は「神農本草経」として残されています。

✅ 古代中国では、食事が健康に重要であるという考え方が根強く、周の時代には皇帝の食事管理を行う「食医」という職業が存在しました。これは「未病を治す」という予防医学的な考え方の表れです。

✅ 漢の時代には「五穀を養とし、五果を助とし、五畜を益とし、五菜を充とす」という、バランスのよい食生活の重要性を説く考え方がありました。16世紀には、李時珍によって「本草綱目」が刊行され、多くの食品の効能が詳しく記されました。

さらに読む ⇒マイナビ農業-就農、農業ニュースなどが集まる農業情報総合サイト出典/画像元: https://agri.mynavi.jp/2018_01_30_17626/食医という職業があったとは驚きです。

まさに食は健康の源という考え方が根付いていたのでしょう。

食薬は古代中国発祥の概念で、食事と医療の融合を象徴するものです。

中医学では、食薬は単なる食材ではなく、食用と薬用両面の効能を持つとされ、食材の性質と味を理解することで、健康バランスを整え、治療効果も期待できます。

食事が身体に与える影響を深く考慮し、自然の力を最大限に活かすアプローチです。

この知識は現代の健康管理においても重要で、食事と薬用の両立を実現する基盤を提供しています。

昔の人は自然の恵みを最大限に活かしていたんですね。現代でも食を通して健康を意識することが大切だと改めて感じました。

中医薬膳学:陰陽五行に基づく食事療法

中医薬膳学は、どんな理論に基づいた健康法?

陰陽五行、気血津液など

薬膳は医学に基づいた食生活なんですね。

✅ 薬膳は、中国の伝統的な医学である中医学をベースにした学問であり、「医食同源」の思想に基づいて、食を通して健康を維持・増進させることを目指す。

✅ 薬膳では、個人の体質や体調、季節などの変化に合わせて食材を選び、病気の予防や健康の維持を重視する。現代の栄養学のように食材の栄養素に重点を置くのではなく、体の声を聞き、未病をケアすることを重要視する。

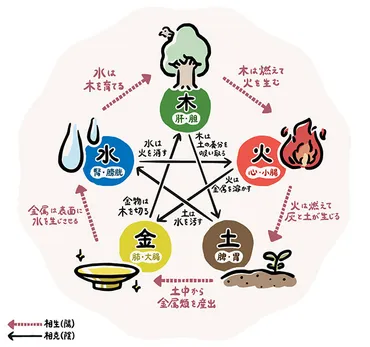

✅ 薬膳では、食材を陰陽と五行の考え方で分類し、バランス良く摂取することで体の調和を図る。陰陽は、冷やす・温めるなどの性質を表し、五行は木・火・土・金・水の5つの要素を表す。それぞれの食材が持つ性質を理解し、組み合わせることで健康に良い効果が期待できる。

さらに読む ⇒日本全国の資格・講座一覧|社会人向け資格情報サイトBrushUP学び出典/画像元: https://www.brush-up.jp/guide/sc496/basic陰陽五行の考え方を取り入れることで、より深く体の状態を理解できるんですね。

中医薬膳学では、陰陽五行、気血津液、臓腑、経絡などの理論に基づき、予防を中心とした健康維持、病気予防、治療を目指します。

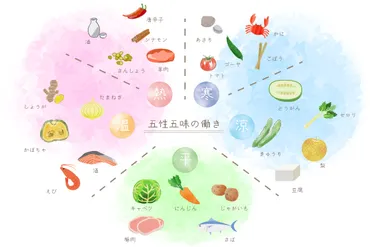

食材の五性(寒・涼・温・熱・平)、六味(甘・酸・苦・辛・鹹・淡)を理解し、弁証により適切な食材を選択、調理することで健康効果を高めます。

体の声を聞くって、難しいけど大切なことですよね。薬膳を参考に、家族の健康を考えてみたいと思います。

五性:食材の温冷の性質を理解する

薬膳で食材を分類する「五性」とは?

身体を温めるか冷ますか

食材の性質によって、体への影響が異なるんですね。

✅ この記事では、薬膳の基本的な概念である「五性五味」について解説しています。

✅ 具体的には、食材が持つ性質である「五性」(寒性、涼性、平性、温性、熱性)と「五味」(酸味、苦味、甘味、辛味、鹹味)をそれぞれ説明し、それぞれの性質が体に与える影響について詳しく解説しています。

✅ また、これらの性質を組み合わせることで、体質や体調に合わせた食事を自分で選択できるようになることを強調しています。

さらに読む ⇒てまりofficialsite|髪とこころの薬膳・体質別の毛髪&頭皮のお悩みアドバイス出典/画像元: https://hairwing.net/yakuzen2/温める食材と冷ます食材を意識して、食事を選ぶように心がけたいです。

薬膳では、食材を「味」「性」「帰経」「効能」によって分類し、その性質を判断します。

「五性」は、食材が「身体を温めるか冷やすか」という性質で分類する考え方で、「寒性」「涼性」「温性」「熱性」の4つに分けられ、近年は「平性」を加えて「五性」と呼ぶこともあります。

温性・熱性の食材は身体を温める作用があり、気血の巡りを促進することで、疲労回復や体質改善に役立ちます。

一方、涼性・寒性の食材は身体を冷ます作用があり、熱を冷ますことで、炎症を抑えたり、体内の熱を調整したりする効果があります。

それぞれの食材が持つ五性を理解することで、季節や体調に合わせて、適切な食材を摂取し、健康的な食生活を送ることができます。

ワインや日本酒も、薬膳の観点から見ると、また違った味わいを感じられそうですね。

陰陽五行説:食材の特性と相互作用を理解する鍵

陰陽五行説は食生活にどう役立つ?

食材の特性理解と健康維持

五行学説は、自然界と人間の体の繋がりを表しているんですね。

公開日:2024/10/02

✅ この記事は、東洋医学で重要な考え方である五行学説について解説しています。

✅ 五行学説とは、自然界にあるあらゆるものが「木」「火」「土」「金」「水」の5つの要素から成り立っており、これらが互いに作用し合ってバランスを保っているという考え方で、人間の五臓にも対応付けられています。

✅ 五行学説に基づいた五行色体表は、季節や五臓との関連性を示し、それぞれの季節に起こりやすい症状や健康管理のヒントを提供しています。

さらに読む ⇒クラシエ | 夢中になれる明日出典/画像元: https://www.kracie.co.jp/kampo/kampofullife/about_kampo/?p=11401季節や体質に合わせて、食材を選ぶように心がけたいです。

古代中国の哲学である陰陽五行説は、自然界や人間の身体を陰陽と木火土金水の五つの元素で構成されていると考え、食材の特性や相互作用を理解する上で重要な役割を果たしています。

陰陽は静と動、冷と温など相反する性質を持ち、互いに依存し、変化する関係です。

五行は、木火土金水で表される要素で、それぞれが相互作用し、生成と抑制の関係を持ちます。

薬膳は、食材の薬効を活用し、陰陽五行のバランスを整えることで健康を促進する料理法です。

例えば、夏の暑さで体力が落ちている時には、夏の五行である火に対応する苦味のある食材を摂ることで、火の気を抑え、体のバランスを整えます。

各食材は、木火土金水の五行に分類され、それぞれに特徴的な性質を持ちます。

例えば、木行の食材は肝臓や胆嚢に良い影響を与え、火行の食材は心臓や小腸に良い影響を与えます。

体質は、陰陽五行のバランスによって決まり、それぞれに適した食材があります。

例えば、冷えやすい体質の人は、温性のある食材を摂ることで体の温めを助けます。

食材は、それぞれの薬効を持ち、健康維持に役立ちます。

例えば、緑黄色野菜にはビタミンAが豊富で、視力維持や免疫力強化に役立ちます。

陰陽五行説を理解することで、食材の特性や相互作用を理解し、健康的な食事を選択することができます。

薬膳は、食を楽しむだけでなく、健康にも良い影響を与えてくれるんですね。

薬膳の五味五性:健康的な食生活のための指針

薬膳はどんな考えに基づいているの?

陰陽五行説

五味五性、とても興味深い考え方ですね。

✅ 五行説では、食物は五味(酸味、苦味、甘味、辛味、鹹味)と五性(熱性、温性、涼性、寒性、平性)によって分類され、それぞれが体内の臓腑器官に異なる影響を与えます。

✅ 五味と五性は、それぞれが異なる働きを持つため、それぞれのバランスを考慮した食事が重要視されます。例えば、温性の食材と寒性の食材を組み合わせて調理することで、体のバランスを保つことができます。

✅ 旬の食材は、その季節に体が求める性質を持つことが多いので、旬のものを食べることは健康な体と心の維持に役立ちます。自然の摂理に沿って生活することが、健康的な食生活の基本となります。

さらに読む ⇒HOME出典/画像元: https://liveclean-life.com/health/hw_general16/五味五性を意識することで、より健康的な食生活を送れそうです。

薬膳は、古代中国の自然哲学である陰陽五行説に基づいた食事療法で、万物は木・火・土・金・水の5つの基本要素から成り立っているとされ、薬膳ではこれを「五味」と「五性」という2つの観点から食物を分類しています。

「五味」は、「酸味」「苦味」「甘味」「辛味」「鹹味(かんみ)」の5つの基本味を指し、それぞれ身体に異なる作用をもたらすと考えられています。

例えば、酸味は筋肉や内臓を引き締め、苦味は緊張を緩め、甘味は身体を温めるなどの効果があるとされています。

「五性」は、食物の性質を「熱性」「温性」「平性」「涼性」「寒性」の5つに分類したものです。

熱性は身体を温め、寒性は身体を冷やす作用があるとされています。

薬膳では、五味五性を意識することで、身体のバランスを整え、健康を維持することができるとされています。

例えば、冷え性の人は温性の食材を積極的に摂ったり、火照りやすい人は涼性の食材を摂ったりすることで、身体のバランスを整えることができます。

五味五性を意識することで、薬膳は身近なものになります。

普段の食事に、五味五性を意識して食材を選ぶことで、健康的な食生活を送ることができます。

旬の食材を食べることは、体にも良い影響を与えるんですね。

薬膳は、単なる食事療法ではなく、食を通して心身を整えるための智慧と言えるでしょう。

💡 薬膳は、古代中国から続く伝統的な食養生法であり、食事を通して健康を維持・増進させることを目指しています。

💡 食材の性質を理解し、組み合わせることで、体質改善や病気予防の効果が期待できます。

💡 現代でも、薬膳の考え方は注目されており、健康志向の高い人々から支持を得ています。