日本の伝統色『薄紅』とは?色名、歴史、文化を解説!(薄紅?)薄紅の色合いと、その文化的背景

平安時代から愛される伝統色「薄紅」。淡く優しい紅色は、桜の花を思わせる美しさで、和歌にも詠まれました。中紅よりも淡く、どこか温かみのある色合いは、江戸時代には絹の染め色としても用いられました。現代でも幅広い薄い紅色を指し、その繊細な色合いは、日本の美意識を象徴しています。マンセル値4R6.5/8.5、Webカラーコードf29c97。

💡 薄紅は、日本の伝統色の一つで、淡く明るい紅色を指します。平安時代から使われ、着物や絵画など様々な場面で使用されています。

💡 薄紅の語源は、紅花染による淡い紅色のことで、時代によって染め方や色の表現が変化してきました。

💡 薄紅は、桜の花の色にも例えられ、和歌や俳句に詠まれるなど、日本の文化の中で特別な意味を持っています。

それでは、薄紅について、さらに詳しく見ていきましょう。

Chapter-1では、薄紅の色名と歴史的な背景についてご紹介します。

薄紅の歴史と色合い

薄紅は何時代からある伝統色?

平安時代から

本記事では、日本の伝統色である『薄紅』の色名と読み方について解説します。

公開日:2023/06/06

✅ 記事は、日本の伝統色の名前とその読み方を紹介するもので、多くの人が誤って読んでいる色名を正しく紹介しています。

✅ 記事は、伝統色の名前の由来や歴史、文化的な意味合いなどについて解説しているのではなく、色名と読み方のみに焦点を当てています。

✅ 記事は、伝統色に関する興味深い事実や知識を提供し、読者に日本の伝統色に対する理解を深めることを目的としています。

さらに読む ⇒出典/画像元: http://www.premium-j.jp/premiumcalendar/20230607_27036/薄紅は、平安時代から使われている伝統色ですね。

薄紅という色名と『うすくれない』という読み方以外にも『うすべに』という呼び方があるのは、興味深いです。

薄紅(うすくれない)は、平安時代から使われている伝統的な染め色です。

淡く明るい紅色で、『うすべに』とも呼ばれ、その名の通り薄い紅(くれない)の色合いをしています。

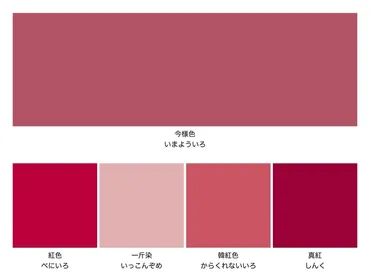

中紅(なかくれない)よりも淡く、紅梅色よりもやや明るい色です。

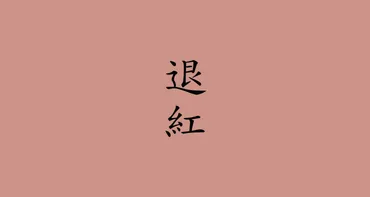

歴史的な文献では、薄紅と退紅(あらぞめ)が同じ色とされています。

なるほど!『うすくれない』って読むんですね!普段から着物とかも好きなので、色と名前の関係性をもっと知りたくなりました!

薄紅の染め方と語源

江戸時代の「玉子色」の特徴は?

黄みがかった温かみのある色

Chapter-2では、薄紅の染め方と、その語源について解説します。

✅ 平安時代では、高貴な女性たちに愛された「今様色」と呼ばれる紅花で染めた濃い赤色が流行していました。紅花染めは、染料の量によって色の濃淡を調整でき、絹織物を重ねることで様々な配色を楽しむ文化がありました。

✅ 戦国時代には、武将たちは「赤備え」と呼ばれる赤い鎧や旗を身につけ、強さを誇示していました。これは、赤い色が力強さや威圧感を表す象徴であったためと考えられます。

✅ 江戸時代には、紅花染めは禁制となり、蘇芳や茜を使って赤色を染めるようになりました。真紅と呼ばれる色は、紅花染めを真似て作られたもので、本物の紅色の価値を示す色名として使われるようになりました。

さらに読む ⇒(オールアバウト)出典/画像元: https://allabout.co.jp/gm/gc/469022/江戸時代には、紅花染に代わって蘇芳や茜が使われるようになったんですね。

薄紅が、時代と共に変化してきたことがよくわかります。

江戸時代の染め方では、絹に片紅と鬱金を用いて薄い玉子色を染めることで、中紅よりも黄みがかった温かみのある色合いが生まれます。

現代でも薄い紅色全般を指す表現として使われ、幅広い色調を包含する色名です。

『紅(くれない)』は江戸時代から「べに」と呼ばれるようになりましたが、もとは口紅や頬べにを指す言葉で、丹(に)を延べる「のべに」に由来しています。

薄紅って、昔の人々も使っていたんですね。料理の色合いを考えるときにも、薄紅の色をイメージしてみようと思います。

次のページを読む ⇒

春を告げる薄紅。桜色にも似た、やわらかな赤系統の色。和歌にも詠まれた、淡く優しい日本の伝統色です。