こども食堂とは?課題と支援方法、SDGsとの関係性(?)こども食堂の現状と未来

全国に広がる「こども食堂」は、貧困や孤食に悩む子どもたちを支える地域拠点の役割を担っています。温かい食事と居場所を提供し、地域コミュニティの絆を深めますが、資金、人手、利用者の問題など課題も存在。SDGsにも貢献する活動を、持続可能なものにするために、私たちにできることは何でしょうか?

こども食堂を支援する方法と課題克服

子ども食堂を支援するにはどんな方法がある?

金銭・食材提供、ボランティアなど

こども食堂への支援について考えていきましょう。

✅ 夏休み中の子供たちの昼ご飯をどうするかで悩む保護者が増えている。

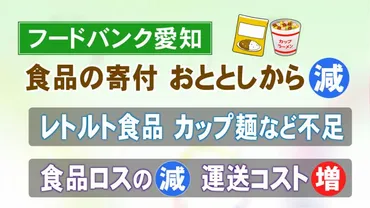

✅ 子ども食堂でのランチ提供は増加しているものの、フードバンク愛知では寄付される食品の量が減っており、特にレトルト食品やカップ麺などが不足している。

✅ 食品不足の要因として、企業の食品ロス削減や運送コストの上昇などが考えられる。

さらに読む ⇒東海テレビ放送出典/画像元: https://www.tokai-tv.com/tokainews/article_20240724_35443食品ロス削減とこども食堂支援を両立させるという視点は素晴らしいですね。

地域全体で取り組むことで、より大きな効果が期待できます。

こども食堂を支援する方法としては、金銭的な支援、食材の提供、スタッフとして活動などがあります。

課題克服のためには、地域住民や企業などの協力が不可欠です。

これらの課題を解決するために、行政や企業との連携強化、子ども食堂同士のネットワーク化、情報共有の促進、専門家との協力による包括的な支援体制の構築、広報戦略による社会的認知度の向上などが提言されています。

子ども食堂の未来に向けて、社会全体で支える仕組み作りが重要です。

課題としては、保護者とのコミュニケーション不足、スタッフの確保や資金面の課題、食事の栄養バランスなどが挙げられます。

これらの課題解決には、地域全体への理解促進、ネットワークの活用、専門家との連携が重要となります。

食品ロス削減の取り組みは、地域の環境意識を高め、生活に困っている家庭への支援にも繋がります。

食材寄付などの連携は、食品ロス削減と子ども食堂の支援を両立させる有効な手段ですが、安全面や保存方法などの課題解決には、自治体や専門家との連携が不可欠です。

地域における食品ロス削減の取り組みは、SDGsの目標12「つくる責任つかう責任」に貢献し、社会問題に対する地域全体の意識改革を促進する役割を担っています。

子ども食堂は、子どもたちの未来を支える重要な存在であり、地域住民やボランティア、行政、企業など、様々な主体が連携することで、より効果的な活動を展開していくことが期待されます。

ワインや日本酒も良いですが、美味しい食事は、人を幸せにしますね。私も何かできることを探したいです。

こども食堂とSDGs

こども食堂はどんな社会課題の解決に役立っている?

貧困や食糧不足の解消

こども食堂とSDGsの関係について見ていきます。

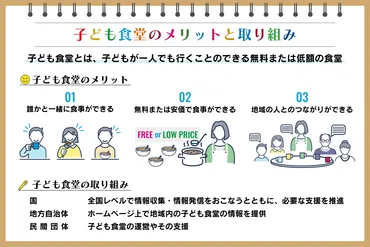

✅ 子ども食堂とは、無料または低額で提供される食事を通して、子どもの健康と地域社会のつながりを目指す取り組みです。

✅ 子ども食堂は、経済的な困窮だけでなく、共食の機会が少ない家庭や地域住民の孤立を防ぐ役割も担っています。

✅ 近年、子ども食堂の数は増加しており、国や地方自治体、民間団体が連携して食育や地域支援の観点から取り組みを強化しています。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/sdgs/article/14850707こども食堂が、SDGsの多くの目標に貢献していることに感銘を受けました。

持続可能な社会の実現に向けた、重要な取り組みです。

こども食堂は、食事提供だけでなく、地域コミュニティの場としても機能し、SDGs(持続可能な開発目標)の理念とも深く結びついています。

こども食堂は、特に貧困の解消、飢餓の撲滅、健康と福祉の向上、不平等解消、パートナーシップによる目標達成といったSDGs目標に貢献します。

具体的には、経済的に困窮する子供たちに栄養価の高い食事を提供することで貧困の緩和、食の大切さを学ぶ機会を提供することで食育の推進、地域住民との交流の場を設けることでコミュニティの活性化、子供たちの居場所を提供することで孤独感の解消などが挙げられます。

このように、こども食堂は社会課題の解決、SDGs達成、地域活性化に多岐にわたる貢献をしています。

こども食堂は、貧困や食糧不足に悩む子どもたちに栄養のある食事を提供する地域密着型の食堂であり、SDGsの目標である「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」「すべての人に健康と福祉を」「住み続けられるまちづくりを」と密接に関連しています。

こども食堂は、食事だけでなく、子どもたちにとっての居場所やコミュニティを提供し、孤食の解消や地域住民の交流の場としても重要な役割を果たしています。

運営元はNPO法人、社会福祉法人、民間団体など様々です。

SDGsの観点から、こども食堂は、貧困や食糧不足などの社会問題の解決に貢献するだけでなく、子どもたちの健康増進、地域社会の活性化、持続可能な社会の実現にも寄与しています。

しかし、資金不足やボランティア不足、運営の継続性など、課題も存在します。

今後、こども食堂がより効果的に機能するためには、地域住民や企業の支援、行政による政策的なサポート、ボランティアの増加などが重要となります。

SDGsって、難しそうに感じていましたが、こども食堂のような身近な活動も繋がっているんですね!私も何か参加したいな。

こども食堂の課題解決に向けて

子供食堂の課題、どうすれば解決できる?

収益化・連携強化が重要

最後に、こども食堂の課題解決に向けて、です。

公開日:2024/09/12

✅ 「こども食堂」は近年増加しているものの、運営資金や人材不足、支援が必要な子どもへの対応力など、多くの課題を抱えています。

✅ 安定した運営のために、寄付や助成金、ボランティアスタッフの確保に加え、食材費高騰への対応策や、専門機関との連携による子どもへの適切な支援体制の構築が必要となります。

✅ 地域住民は、こども食堂への寄付やボランティア活動を通して、子どもたちの健やかな成長をサポートすることができます。

さらに読む ⇒モッタイメディア|「食べる」を考えるウェブメディア出典/画像元: https://media.npo-mottai.org/food-education/children-cafeteria-issue/運営資金の確保や、利用者の課題について、様々な対策が考えられていますね。

地域全体で支えるという姿勢が大切だと思います。

子供食堂の課題を解決するためには、以下の対策が考えられます。

収益化による基盤強化:地域住民向けの有料イベントや食材販売など収益事業を展開し、安定的な運営資金を確保する。

オンラインツールの活用:オンラインでの寄付やボランティア募集、情報共有などを推進することで、地域を超えた連携を強化し、人材や資金の不足を解消する。

これらの課題解決に向けて、行政や企業の支援、地域住民の積極的な参加が不可欠です。

子供食堂が持続可能な活動となることで、子供たちの健やかな成長を支え、地域社会の活性化に貢献することが期待されます。

子ども食堂は貧困家庭の子どもたちに食事を提供する善意の活動ですが、一部の利用者による図々しい行動が問題となっています。

本来の目的から外れた利用や、運営側の善意を逆手に取る行為が見られ、運営の負担増加や持続可能性を脅かしています。

具体的には、経済的に余裕のある家庭の子どもの利用、食事の持ち帰りや大量消費、ボランティアスタッフへの過度な要求などが挙げられます。

これらの問題に対処するためには、利用規則の明確化と周知、利用者の登録制導入、地域コミュニティとの連携強化などが有効です。

子ども食堂が本来の目的を果たし、より良い支援を提供するためには、利用者と運営側双方による意識改革と協力が不可欠です。

利用する側の意識改革も重要ですね。みんなが気持ちよく利用できるような仕組み作りが大切だと思います。

この記事を通して、こども食堂の現状と課題、そしてSDGsとの繋がりを知ることができました。

持続可能な社会の実現のため、私たちも何ができるか考え、行動していくことが大切ですね。

💡 こども食堂は、子どもの貧困対策、食育、地域コミュニティ活性化に貢献しています。

💡 運営には、資金、人材、食材の確保、利用者の情報発信など、多くの課題があります。

💡 SDGs達成のため、企業、行政、地域住民の連携による支援と、利用者の意識改革が重要です。