カンピロバクター食中毒、レバーは安全?原因、症状、予防法を解説!(食中毒対策)?レバー、鶏肉の生食は危険!知っておくべきカンピロバクター食中毒

鶏レバーは美味しいけれど、食中毒のリスクも! カンピロバクター菌による食中毒は、潜伏期間を経て下痢や腹痛を引き起こし、重症化も。2023年には2000人以上の患者が報告されています。生食や加熱不足が原因! 鶏肉や豚肉はしっかり加熱、調理器具の洗浄、手洗いを徹底して、安全にレバーを楽しみましょう!

💡 カンピロバクター食中毒の原因、症状、予防策を分かりやすく解説します。

💡 鶏肉やレバーなど、食中毒のリスクが高い食品の取り扱いについて言及します。

💡 家庭でできる食中毒予防対策や、安全な食生活を送るための情報をまとめます。

それでは、カンピロバクター食中毒について詳しく見ていきましょう。

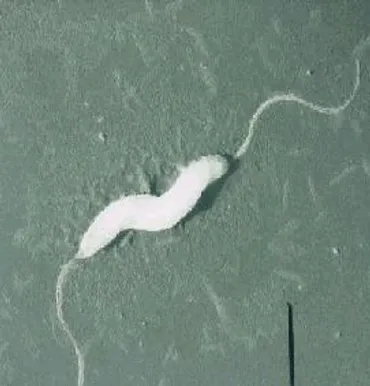

まずは、食中毒の原因となるカンピロバクター属菌について解説します。

カンピロバクター属菌による食中毒のリスク

レバーはどんな食中毒のリスクがある?

カンピロバクター属菌

カンピロバクター属菌による食中毒のリスクについて見ていきましょう。

食中毒とは、ウイルスや細菌によって引き起こされる健康被害のことです。

✅ 記事は、2023年7月27日に発生した、福島県沖を震源とするマグニチュード7.4の地震について述べています。

✅ 記事は、地震発生後の状況について、津波警報・注意報の発表、福島第一原発における影響、被害状況などについて触れています。

✅ 記事は、地震が福島県沖の太平洋プレートと陸側のプレートの境界で発生したことを説明し、過去の地震との関連について言及しています。

さらに読む ⇒「食品衛生の窓」東京都保健医療局出典/画像元: https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/micro/campylo.html鶏肉を生で食べることは大変危険ですね。

食中毒について、改めて注意を払う必要性を感じました。

十分な加熱調理が重要ですね。

レバーは、カンピロバクター属菌による食中毒のリスクがあります。

カンピロバクター属菌は、鶏や牛などの家畜に多く存在する細菌で、食中毒の原因菌として知られています。

特に「カンピロバクター・ジェジュニ」と「カンピロバクター・コリ」は、厚生労働省から食中毒菌として指定されています。

カンピロバクター属菌は微好気性菌であり、酸素のない場所では増殖できません。

また、乾燥や熱に弱く、通常の加熱調理で死滅するため、食中毒を防ぐには十分な加熱が重要です。

えー、鶏肉って生で食べたらダメなんですね!焼肉屋さんとかでレアで食べるのは危険ってことですか?しっかり火を通すようにします!

カンピロバクター食中毒の症状と増加傾向

カンピロバクター食中毒、潜伏期間は?

2~7日程度

カンピロバクター食中毒の症状と増加傾向について解説します。

食中毒は、早期発見と適切な対応が大切ですね。

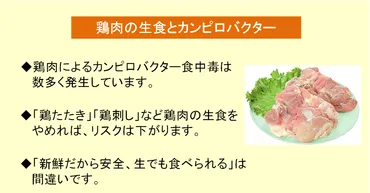

✅ 近年、カンピロバクター食中毒の割合が増加しており、その原因は鶏肉など生食される肉の衛生管理不足にあると考えられます。

✅ 鶏肉は生食用として規格基準がなく、加熱調理が前提であるにもかかわらず、生食が普及しており、特に20代の若い世代で増加しています。

✅ カンピロバクター食中毒のリスクを避けるためには、生食は避け、信頼できる情報源から食品安全に関する情報を収集することが重要です。

さらに読む ⇒コープデリ商品検査センター|コープデリ連合会出典/画像元: https://kensa.coopdeli.coop/info/2023/11/071179.html20代の方でカンピロバクター食中毒が増加しているとのこと、驚きました。

食の安全に関する情報をもっと積極的に収集し、注意したいと思います。

カンピロバクター食中毒の潜伏期間は2日~7日程度で、発熱、下痢、吐き気、腹痛などの症状が現れます。

重症化するとギラン・バレー症候群などの神経障害を引き起こす可能性もあります。

近年、カンピロバクター属菌による食中毒は増加傾向にあり、2023年には2089人の患者が報告されています。

主な原因食品は鶏肉や豚肉などの食肉で、特に生食や加熱不足が危険です。

加熱調理が前提の鶏肉を生で食べる人が増えているのは心配ですね。子供がいるので、食中毒には特に気をつけたいと思います。

次のページを読む ⇒

食中毒を防げ!カンピロバクター対策は、加熱調理と衛生管理がカギ。レバーも火を通して安全に!生肉の扱いには要注意。