食品表示基準の熱量計算方法とは?食品ラベルの見方と栄養表示基準を解説!(食品表示、栄養成分表示、カロリー表示?)食品表示基準における熱量計算方法の基礎知識

食品表示の裏側、教えます! 食品表示基準における熱量計算の秘密を大公開。修正アトウォーター法や食品標準成分表2020年版の違いを分かりやすく解説。炭水化物の計算方法、アルコール分の扱い、糖アルコールの注意点も網羅。正しい栄養価計算で、健康的な食生活をサポート! メニューデザイナーNEXT活用術も。

💡 食品表示基準における熱量は、主にたんぱく質、脂質、炭水化物のエネルギー換算係数を用いて算出されます。

💡 2020年の食品標準成分表改定により、エネルギー算出方法が変更され、ピュアココアは増加、せん茶は減少することがあります。

💡 栄養価計算ツールや食品成分表を活用することで、より正確な栄養価の把握が可能になります。

それでは、食品表示基準における熱量計算方法について、詳しく見ていきましょう。

食品表示基準における熱量算出方法

食品表示の「熱量」と食品標準成分表の「エネルギー」、違いは?

算出方法が異なる

食品表示基準における熱量計算方法について解説します。

食品表示基準とは、食品表示に関するルールを定めたものであり、消費者が食品を選ぶ際の重要な情報源となります。

熱量計算方法を理解することは、健康的な食生活を送るために不可欠です。

公開日:2024/05/24

✅ 日本食品標準成分表が2020年に改定され、エネルギー値の算出方法が変更される。

✅ 従来の修正Atwater法によるエネルギー計算は、食品ごとのエネルギー換算係数の算定が困難であったり、炭水化物に一律の換算係数を適用するなど、いくつかの問題点があった。

✅ 改定では、国際的に推奨されている「組成ごとのエネルギー換算係数」を用いた算出方法が採用される。これにより、エネルギー値は食品によって増加または減少する可能性があり、例えば、ピュアココアは増加、せん茶は減少する。

さらに読む ⇒公益財団法人ダノン健康栄養財団出典/画像元: https://www.danone-institute.or.jp/mailmagazine/8490/エネルギー算出方法の変更は、食品の栄養表示に大きな影響を与えますね。

食品によってエネルギー値が変わることに注意が必要です。

食品表示基準では、修正アトウォーター法を用いて熱量を算出します。

修正アトウォーター法では、たんぱく質、脂質、炭水化物の重量にそれぞれ特定のエネルギー換算係数を乗じて合計することで熱量を算出します。

食品表示基準における「熱量」の算出方法と食品標準成分表における「エネルギー」の算出方法は異なるため、食品表示を行う際には食品表示基準で定められている算出方法に従うことが推奨されています。

食品標準成分表2015年版では、食品ごとに異なるエネルギー換算係数が用いられていましたが、2020年版では、組成成分から特定のエネルギー換算係数によって算出する方法に変更されました。

なるほど! 以前と計算方法が変わるとなると、食品表示の見方も少し変わってきますね!勉強になります!

炭水化物の計算方法と食品標準成分表2020年版の改訂

食品表示の炭水化物はどのように計算される?

水分・たんぱく質など除外して算出

炭水化物の計算方法と食品標準成分表2020年版の改訂について見ていきましょう。

食品表示基準では、炭水化物は、水分、たんぱく質、脂質、灰分を差し引いて算出されます。

✅ 八訂成分表では、七訂成分表と比べてエネルギーの算出方法が変更され、食品のエネルギー値が異なる場合があります。

✅ 主な変更点は、エネルギー産生成分の算出方法とエネルギー換算係数の算出方法です。八訂成分表では、より科学的な根拠に基づいた方法を採用することで、より現実に近いエネルギー値を算出できるようになっています。

✅ 八訂成分表では、きのこ類や藻類などの食品では、エネルギー値が従来よりも増加しています。これは、七訂成分表では暫定的な算出方法を用いていたため、八訂成分表ではより正確な値が算出されたためです。

さらに読む ⇒イートリート管理栄養士・栄養士の活躍を応援するサイト出典/画像元: https://eat-treat.jp/columns/992八訂成分表への改訂で、食品のエネルギー値がより正確に算出されるようになるのは良いことですね。

きのこ類などの食品のエネルギー値が増加するとのことですが、意識して摂取する必要がありそうですね。

食品表示基準における炭水化物の計算方法は、水分、たんぱく質、脂質、灰分を差し引くことで算出され、さらに糖質と食物繊維に分けて表示する場合には、それぞれの成分にエネルギー換算係数を乗じて計算します。

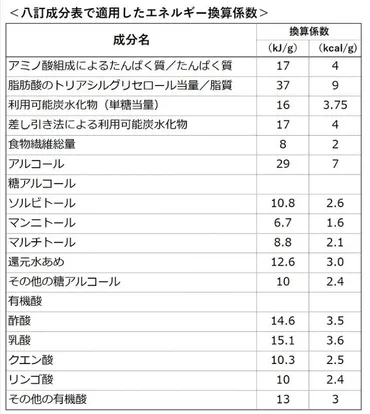

食品標準成分表2020年版では、エネルギー産生栄養素として、アミノ酸組成から算出したたんぱく質、脂肪酸組成から算出した脂質(トリアシルグリセロール当量)、炭水化物組成から算出した単糖当量および食物繊維や糖アルコール、酢酸を含む有機酸およびアルコールを用いるようになりました。

食品成分表が変わると、これまで信じていたカロリー計算が変わってくるかもしれないんですね! 献立を考える上で、新しい情報をしっかり把握しないと。

次のページを読む ⇒

食品表示基準に基づき、アルコール含有食品や添加物の熱量計算方法を解説。栄養価計算の基本から、最新成分表とツールの活用法まで。エネルギー表示の注意点も網羅。