駄菓子文化の変遷?~懐かしの味を辿る昭和レトロ駄菓子~昭和レトロ駄菓子:時代を彩った甘い記憶

戦後の物資不足から立ち上がった日本の駄菓子業界。人工甘味料時代を経て、サッカリン・ズルチン解禁で菓子作りが活発に。共親製菓、オリオン、カクダイ…人気メーカーが続々誕生! ラムネ、チェリー飴、バナナキャラメル…懐かしの味が子供たちの心を掴んだ。昭和30年代、駄菓子は多様化し、ラーメンやジュースも登場。ロングセラーを生み出し、日本の菓子文化を支えた激動の時代!

💡 戦後の物資不足の中、工夫を凝らして作られた駄菓子が、子供たちを笑顔にした。

💡 昭和30年代には、ラムネやチョコレートなど、今も愛される定番駄菓子が誕生した。

💡 現代でも、手作りの駄菓子や、昔ながらの製法を守るお店が、駄菓子文化を伝えている。

それでは、懐かしい駄菓子の世界へ、タイムスリップしてみましょう。

戦後復興と駄菓子業界の夜明け

戦後日本の駄菓子業界はどんな状況から始まった?

物資不足から

本日は、駄菓子業界の黎明期について、お話しいたします。

✅ この記事は、2013年3月14日に発生した事件について記述しています。

✅ 事件の内容は、42歳の男性が22歳の女性に対し、16歳の少年を介して脅迫行為を行い、女性を脅迫して性的暴行を加えたというものです。

✅ 事件は、男性が女性にわいせつな行為を強要したことに端を発しており、男性はすでに逮捕されています。

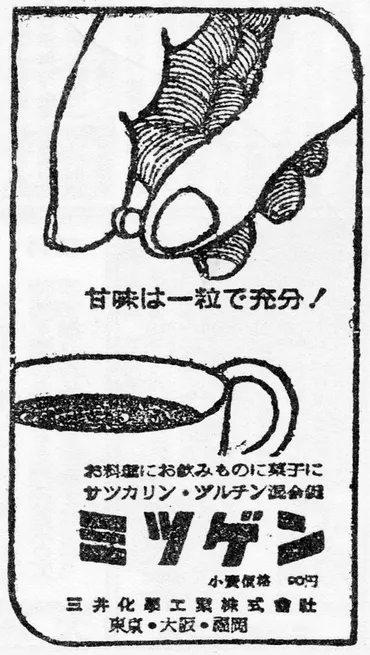

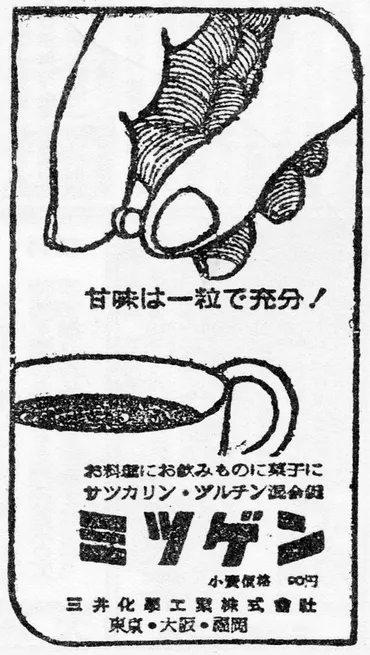

さらに読む ⇒出典/画像元: http://sejo-lab.sblo.jp/article/105761385.htmlサッカリンやズルチンが使われていた時代があったんですね。

それだけ、甘いものを求める気持ちが強かったのでしょう。

1945年から1951年までの日本の駄菓子業界は、戦後の物資不足という厳しい状況から始まりました。

砂糖などの統制により、ズルチンなど現在では禁止されている人工甘味料を使用した菓子が製造されていました。

しかし、1946年にはサッカリンの使用が許可され、1947年にはズルチンも許可されるなど、徐々に菓子の材料も充実していきました。

この時代は、日本の駄菓子業界にとって重要な礎を築いた時代と言えるでしょう。

現在でも人気の駄菓子メーカーの多くが創業したのもこの頃です。

1946年に共親製菓、1948年に佐藤製菓、1949年にオリオン製菓、1950年に吉村竹次郎商店(クロボー製菓の前身)、岩本製菓、1951年にはカクダイ製菓、松山製菓など、数々の企業が誕生しました。

さらに、この時代には様々な種類の駄菓子が発売され、現代でも親しまれているお菓子のルーツが生まれたと言えるでしょう。

1946年にはキンレイ社が水ぬりえや棒ニッキを発売し、1947年には梅の花本舗が元祖梅ジャムを発売しました。

1948年には佐藤製菓がチェリー飴やソフトチェリー飴を発売し、1949年には島田製菓がラムネ菓子を発売しました。

1950年にはオリオン製菓がバナナキャラメルやバナナココアキャラメルを発売し、1951年には紅梅製菓が紅梅キャラメルを発売しました。

食玩もこの頃から人気を集め始めました。

1946年には「キビ団子にサッカリンを加えたもの」や「海草の加工品」などが発売され、1947年には高林博文が「たぬき飴」を製造しました。

サッカリン!ちょっと怖いけど、当時の子供たちは夢中で食べたんでしょうね。時代を感じます。

発展と多様化:新たな駄菓子の誕生

昭和30年代の駄菓子業界はどんな時代だった?

復興と活気あふれる時代

昭和30年代の駄菓子は、バラエティ豊かですね!。

公開日:2015/12/31

✅ 昭和30年から昭和39年にかけて、駄菓子業界は活況を呈し、数多くのロングセラー商品が誕生しました。この時代に、定番の駄菓子であるラムネやチョコ、ガムなどが発売され、子供たちの間で人気を博しました。

✅ 代表的な商品として、丸義製菓の「マンボ」、明光製菓の「こざくらもち」、松山製菓の「粉末ジュース」、松尾製菓の「チロルチョコ」、カクダイ製菓の「クッピーラムネ」などが挙げられます。

✅ 当時、駄菓子屋は子供たちの遊び場であり、子供たちが集まる場所として重要な役割を果たしていました。この時代には、駄菓子の製造・販売だけでなく、玩具や文房具なども販売されており、子供たちの生活に欠かせない存在でした。

さらに読む ⇒ラムネマニア出典/画像元: https://ramunemania.net/dagashi-showa3/駄菓子屋さんが子供たちの遊び場だったんですね。

賑やかな様子が目に浮かぶようです。

1955年から1961年までの日本の駄菓子業界は、戦後の混乱から復興し、活気に満ち溢れた時代となりました。

ガム、ラムネ、チョコレートなどの菓子の販売が活発化し、多くの企業が創業・新商品を発売しました。

この時代の象徴的な商品として、ポリジュース、ばくだんあられ、こけしガム、オレンジ大玉マーブルガム、ラッキーするめ、ラムネ菓子、チョコレート、金券付きヨットラムネなどが挙げられます。

これらの商品は、当時の子供たちの心を掴み、多くの家庭で愛されました。

また、1950年代後半には、駄菓子の種類はさらに増加し、ラーメンやジュースなどの新しい商品も登場しました。

ベビーラーメンや粉末ジュース、フルーツヨーグルといった商品は、子供たちの食生活に新たな選択肢をもたらしました。

子どもたちが集まる場所があったのは、いいですね。おやつだけでなく、大切な思い出も作れたのでしょう。

次のページを読む ⇒

昭和30年代、駄菓子は大変革期!種類増加、新商品も登場も…駄菓子屋減少の影も。懐かしの味は、日本の食文化を支え、今も愛され続ける。