肉まんの歴史と食べ方の違いとは?地域別人気ランキングもご紹介!(肉まん、豚まん、中華まん)冬の定番グルメ「肉まん」の奥深い世界

中華まんの起源は三国志時代!日本で愛される肉まん・豚まんの秘密を探る!全国89%が「好き」と答える冬の定番グルメ、肉まん。地域で呼び名や薬味に違いがあるって知ってた?関東は何もつけない?九州は酢醤油?あなたの゛推し゛肉まんを再発見!歴史、文化、食べ方の多様性。さあ、中華まんの世界へ飛び込もう!

💡 肉まんの起源は中国にあり、日本での普及のきっかけとなったのは新宿中村屋の「天下一品支那饅頭」でした。

💡 肉まんの呼び方は全国的には「肉まん」ですが、関西では「豚まん」と呼ばれており、地域によって異なります。

💡 肉まんの食べ方には地域差があり、薬味や好みの中華まんの種類も異なります。あなたのお気に入りの食べ方を見つけましょう。

さて、肉まんの世界へご案内する前に、まずは肉まんについて、この記事で何が分かるのか、ポイントを3つに絞ってご紹介いたします。

中華まんの歴史と起源

中華まんの起源は?

三国時代

中華まんの歴史と起源について、詳しく見ていきましょう。

✅ 中華まんじゅうは、三国時代の諸葛亮孔明が、川の神を鎮めるために人柱の代わりに作ったという伝説が由来とされています。

✅ 孔明は、人柱の代わりに小麦粉で作った饅頭に肉を詰めて川に投げ込み、氾濫を鎮めたと言われています。

✅ この伝説から、中華まんじゅうは人柱を代わりにされた「人の頭」を模しているという解釈もされています。

さらに読む ⇒日本気象協会出典/画像元: https://tenki.jp/suppl/usagida/2018/01/19/27762.html諸葛孔明が考案した「饅頭」が中華まんのルーツというのは興味深いですね。

人柱の代わりという説は、少し怖いですが、それが中華まんのルーツと考えると、歴史を感じます。

中華まんは、中国から伝わった食べ物で、その起源は三国時代にまで遡ります。

諸葛孔明が「饅頭」を考案したという伝説があり、これが中華まんの始まりと言われています。

日本で中華まんが広く普及するきっかけとなったのは、新宿中村屋が昭和2年頃に「天下一品支那饅頭」を販売し始めたことです。

創業者夫妻が中国で「包子(パオズ)」を味わったことがきっかけでした。

包子を日本人の好みに合わせてアレンジした結果が、日本で広く受け入れられる中華まんへと発展しました。

なるほど!中華まんの歴史は奥深いんですね。三国志好きとしては、諸葛孔明が関係していると聞いて、なんだか親近感が湧きました!

「肉まん」と「豚まん」 – 地域による呼び名の違い

肉まん、豚まん、どっち派?

地域によるよ!

地域によって呼び名が違う肉まんについて解説します。

公開日:2018/08/21

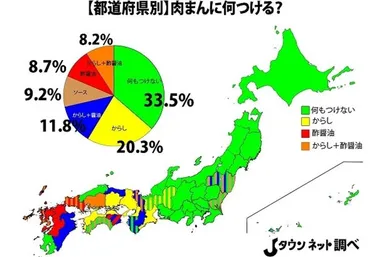

✅ 肉まんの食べ方には地域差があり、関東では何もつけずに食べる人が多い一方、関西ではからし、九州では酢醤油が人気です。

✅ 調査結果では、ソース派が予想外に多く、特に東京や大阪で人気がありました。

✅ 地域によって異なる肉まんの食べ方を参考に、自分にとって一番おいしい食べ方を探すことが大切です。

さらに読む ⇒タウンネット出典/画像元: https://j-town.net/2016/04/22224811.html?p=all肉まんの食べ方にも地域性があるのは面白いですね。

からし、酢醤油、ソースなど、色々な食べ方があるようです。

色々な食べ方を試してみたいですね。

「肉まん」と「豚まん」は、どちらも冬に人気のある中華風おやつで、コンビニで手軽に買えるのが魅力です。

全国的には「肉まん」と呼ばれ、関西地域では「豚まん」と呼ばれています。

これは、関西では「肉」といえば牛肉のことを指すことが多いため、豚肉を使った中華まんは「豚まん」と区別されているためです。

地域によって呼び名や薬味、好きな中華まんの種類に違いが見られます。

肉まんの呼び名は、全国的に「肉まん」と呼ぶ人が多いですが、関西圏では「豚まん」と呼ぶ人が多く、近畿地方では「豚まん」と答えた人が「肉まん」と答えた人の約2倍でした。

薬味に関しては、全国的に「辛子」が最も人気でしたが、地域によって大きな差が見られました。

近畿地方では「辛子」が圧倒的に人気でしたが、関東地方、中部地方、東北地方、北海道では「何もつけない」という回答が最も多かったです。

一方、九州・沖縄地方では「酢醤油」が圧倒的に人気でした。

呼び方だけでなく、食べ方にも地域差があるんですね!色々な食べ方を試して、家族で一番美味しい食べ方を見つけたいです!

次のページを読む ⇒

全国1875人調査!肉まん愛は全国区!地域で違う呼び方や食べ方、相性抜群の調味料も紹介。あなたの肉まんライフがさらに楽しくなる情報満載!