牡蠣食中毒の危険性とは?原因と対策を徹底解説!(ノロウイルス、加熱調理?)牡蠣の食中毒リスクと安全な食べ方

冬の味覚、牡蠣!しかし、ノロウイルス、貝毒、アレルギー…潜むリスクを正しく知っていますか?加熱調理で安全に楽しむ方法から、症状別の対処法まで徹底解説。生食は避け、適切な加熱時間と鮮度管理が重要です。牡蠣の危険性と上手な付き合い方を学び、食中毒を予防して、美味しい牡蠣を安心して味わいましょう!

食中毒予防:生食用と加熱用の違い

牡蠣、生?加熱?食中毒予防の注意点、何?

「生食用」と「加熱用」の違いを理解!生の牡蠣はNG。

生食用と加熱用の牡蠣の違い、調理法による加熱時間の違いなど、大変参考になりました。

公開日:2025/05/20

✅ 加熱用の牡蠣をおいしく食べるには、調理法(焼き、蒸し、茹で、オーブン、レンジ)に合わせて適切な加熱時間(約10分、10分、3~5分、10分、3分/個)を守ることが重要。

✅ 牡蠣は、加熱時間だけでなく、大きさや下処理(優しく洗い、片栗粉をまぶす)によってもおいしさが左右される。身が白くなり、弾力が出て、湯気が出れば加熱完了の目安。

✅ 加熱用の牡蠣は、ノロウイルス対策として、しっかりと加熱することが必須。生食用と区別し、正しい調理法で安全に美味しく楽しむことが大切。

さらに読む ⇒岡山・日生のブランド牡蠣もんげーひなせ出典/画像元: https://mongee-hinase.jp/archives/1625牡蠣の加熱時間や、生食用と加熱用の違いを理解することで、より安全に牡蠣を楽しめますね。

牡蠣を選ぶ際には、「生食用」と「加熱用」の違いを理解することが重要です。

「生食用」は厳しい水質検査と浄化処理を経ていますが、「加熱用」は加熱調理が必須です。

生の牡蠣は避けるべきです。

適切な加熱時間として、茹でる場合は3~5分、揚げる場合は180℃で4分以上、焼く場合は10分程度、牡蠣鍋では、牡蠣以外の具材を先に煮てから、最後に牡蠣を8分間(大粒は9分間)加熱するようにします。

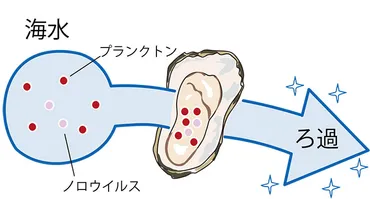

ノロウイルスは牡蠣の中で増殖するわけではなく、牡蠣が海水を濾過する際に体内に取り込むことで感染が成立します。

生食、加熱、色んな食べ方で牡蠣を楽しめますからね。それぞれの調理方法を理解して、一番美味しい状態で楽しみたいですね。

食中毒の際の対処法と二次感染防止

牡蠣食中毒、症状は?原因と対策を簡潔に教えて!

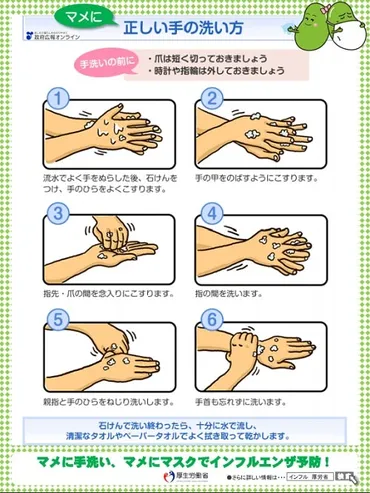

下痢、頭痛、ノロ対策で手洗いが重要。

食中毒の症状や二次感染を防ぐための対策について、詳しく解説します。

公開日:2021/06/21

✅ ノロウイルスは感染力が強く、激しい下痢や嘔吐を引き起こし、仕事や日常生活に支障をきたす。特に食品関連の職種では、感染が疑われる場合、症状の有無に関わらず遺伝子検査を受けることが推奨される。

✅ ノロウイルスの感染経路は多岐にわたり、接触感染、食事を介した感染、飛沫感染などにより広がる。また、二枚貝がウイルスを体内に蓄積することがあり、生食による感染リスクがある。

✅ ノロウイルス対策として、感染予防、適切な消毒方法、嘔吐物処理、検査方法などが重要である。特に、調理器具や施設の消毒、嘔吐物の適切な処理方法を理解することが重要である。

さらに読む ⇒医師監修】激しい嘔吐・下痢を引き起こすノロウイルスの潜伏期間、症状、予防、消毒、検査方法について出典/画像元: https://kankyomirai.co.jp/%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%BD%9C%E4%BC%8F%E6%9C%9F%E9%96%93%E3%82%84%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E3%80%81%E7%97%87%E7%8A%B6%E3%80%81%E4%BA%88%E9%98%B2%E3%80%81%E6%B6%88食中毒の際の対処法や、二次感染を防ぐための具体的な対策について詳しく知ることができました。

牡蠣による食中毒の症状は、下痢、頭痛、発熱など様々です。

原因となるノロウイルス、腸炎ビブリオ、貝毒、そしてアレルギーに合わせた適切な対処法が必要です。

ノロウイルス感染の場合、対症療法が中心であり、回復後も便からウイルスが排出される期間があるため、社会復帰の際には注意が必要です。

感染者の吐瀉物の処理や、調理前後の徹底した手洗い、調理器具の消毒を行い、二次感染を防ぐことが重要です。

症状に合わせて医療機関を受診し、適切なアドバイスを受けてください。

もしもの時の対処法を知っておくのは大事ですよね。万が一の時は、この記事を思い出して落ち着いて対処したいです。

安全に牡蠣を楽しむために

牡蠣を安全に食べる秘訣は?食中毒リスクを回避するには?

加熱、鮮度、体調、生食用牡蠣に注意!

牡蠣を安全に楽しむためのポイントをまとめます。

公開日:2024/12/20

✅ カキはノロウイルスによる食中毒の原因となることがあり、その理由はカキが海水をろ過する際にノロウイルスを体内に蓄積するため。

✅ 「生食用」のカキは、大腸菌などの基準値を満たした海域で育てられたものであり、ノロウイルスが存在しないわけではないため、生食でも食中毒のリスクがある。

✅ ノロウイルスによる食中毒を防ぐには、カキを十分に加熱し、手指や環境の消毒を徹底することが重要。ただし、カキが原因のノロウイルス食中毒は、食中毒全体から見ると一部である。

さらに読む ⇒病気と治療の検索サイト出典/画像元: https://medical-b.jp/topics/topics-20250113/牡蠣に関する様々な情報を提供いただき、ありがとうございました。

正しい知識を持って、牡蠣を安全に楽しみたいです。

牡蠣は栄養価の高い食品ですが、食中毒のリスクも伴います。

市場に出回っている牡蠣は、厳しい検定基準をクリアしていますが、過度な心配は禁物です。

安全に牡蠣を楽しむためには、適切な加熱調理、生食用の牡蠣を選ぶ、体調が悪い時は避ける、そして鮮度に注意することが重要です。

ノロウイルスや腸炎ビブリオによる食中毒を予防し、貝毒やアレルギーに注意することで、牡蠣を安全に楽しむことができます。

加熱は菌やウイルスの失活化であり、完全に死滅させることはできないため、自己管理も大切です。

色々な注意点を知って、牡蠣を食べるのが少し怖くなりましたが、美味しく食べるために気をつけたいと思います!

今回の記事では、牡蠣食中毒の原因や対策、安全な食べ方について解説しました。

正しい知識を身につけて、牡蠣を楽しみましょう。

💡 牡蠣食中毒の原因はノロウイルス、貝毒、腸炎ビブリオ、アレルギー。それぞれの対策を。

💡 ノロウイルス対策には、十分な加熱が不可欠。中心温度85℃以上で90秒以上を目安に。

💡 生食用と加熱用の違いを理解し、適切な調理法を守りましょう。