ミートホープ食肉偽装事件とは?告発から社会への影響、食の安全問題まで徹底解説?食肉偽装事件:告発と社会への影響、食品表示問題の闇

2007年、食品業界を揺るがしたミートホープ食肉偽装事件。内部告発から始まった不正は、国産偽装、腐敗肉の再利用、消費期限改ざんと悪質を極めました。告発者の苦悩、杜撰な行政対応、そして大手食品メーカーの関与…事件は、食の安全への信頼を根底から覆しました。内部告発の難しさ、徹底した調査報道の重要性、そして食品業界が抱える構造的な問題点を浮き彫りに。私達の食卓は、どう守られるべきか?

食の安全を揺るがす:事件の波紋と社会への影響

ミートホープ事件、何が消費者の信頼を大きく揺るがした?

悪質な食品偽装と企業の不誠実な対応。

ミートホープ事件は、食の安全に対する信頼を大きく揺るがしました。

事件の波紋と、社会への影響について詳しく見ていきましょう。

✅ 北海道では食の安全を揺るがす事件が頻発しており、ミートホープ事件など、ブランドイメージを損なう事態となっている。

✅ ミートホープ事件では、食肉偽装や賞味期限改ざんなど悪質な不正行為が長期間にわたり行われ、学校給食や大手コンビニなどにも影響が及んだ。

✅ 事件は強制捜査や逮捕、実刑判決へと発展し、関連会社や工場も売却・解体されるなど、大きな影響を与えた。

さらに読む ⇒北海道ファンマガジン | 北海道観光情報メディア出典/画像元: https://hokkaidofan.com/archive_foods/食の安全への信頼を揺るがす事件は、許されるべきではありません。

徹底的な調査と再発防止策が求められます。

ミートホープ社の事件は、消費者の食の安全への信頼を大きく揺るがし、単なる食品不祥事の範疇を超え、悪質な偽装手口が次々と明らかになりました。

消費者は裏切られたという感情を抱き、大手食品メーカーの関与への驚きの声も上がりました。

この事件は、1960年のニセ牛缶事件から続く食品偽装の歴史の中でも、これまでにない規模と悪質さを示しています。

社長の不誠実な発言、加ト吉による廃棄食材の販売、生協の検査体制の不備などが、事件の深刻さを増幅させました。

食品偽装は本当に怖いですね。消費者は安心して食事ができなくなるのは困ります。

構造的な問題:価格競争と組織の陥穽

食品偽装の根本原因は?業界構造の問題?

過度な価格競争と低価格志向。

食品偽装はなくならない問題です。

構造的な問題、価格競争と組織の陥穽について、具体的な事例を交えて解説します。

公開日:2022/04/01

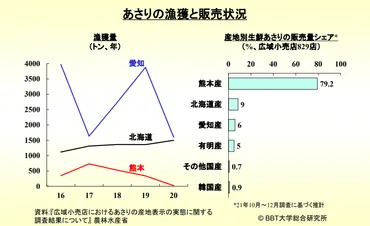

✅ 食品偽装表示が無くならない原因として、外国産の水産物を長期間国内で育てれば「国産」と表示できる「長いところルール」など、法的な抜け穴を悪用した不正が横行していることが挙げられる。

✅ 消費者の「国産信仰」により、安価な外国産を国産と偽装して高値で販売する不正が行われている。ワインやアサリ、ウナギなど、具体的な事例が紹介されている。

✅ 食品偽装問題の解決のためには、消費者が自分の舌で判断し「うまいものはうまい」と認めるようになり、農水省が国内生産者に偏った姿勢を改める必要がある。食の安全保障条約の締結による、安価で美味しい農産品の流通も重要である。

さらに読む ⇒BBT大学院|MBAならビジネス・ブレークスルー大学大学院出典/画像元: https://www.ohmae.ac.jp/mbaswitch/production_place_deception食品業界の構造的な問題が、偽装を助長していることは深刻です。

消費者の意識改革と、業界全体の構造改革が必要です。

事件の背景には、単なる企業倫理の問題だけでなく、食品業界全体の構造的な問題点が潜んでいます。

過度な価格競争は、食品製造業者に不正行為を誘発する可能性があり、消費者、メーカー、流通業者を含めた業界全体が低価格志向に陥っています。

食品価格が適正なレベルに達しない場合、不正行為や犯罪に繋がる可能性があり、消費者の安全を守るためには、食品への投資を増やす必要性も示唆されています。

また、一連の食品偽装事件の原因として、組織学習における「有能性の罠」も指摘されています。

ブランド力のある企業が、コスト削減のみを追求する組織学習を強化した結果、品質管理を伴わないコスト削減に固執し、偽装に至ったと考えられます。

安いものは裏がある、という考えは良くないですが、疑ってしまう気持ちもわかります。

問われる対策:行政と業界の対応と今後の課題

ミートホープ事件、何が問題?食の安全を揺るがした原因は?

監視体制の弱体化と対応の遅れ。

食肉偽装から学ぶこと、そして今後の対策を考えます。

行政と業界の対応と今後の課題について、専門家の意見も交えて考察します。

✅ 食肉偽装問題について、ミートホープの事例は氷山の一角であり、食品業界の杜撰な体質が根強く残っていると、食品表示問題の専門家である垣田達哉氏が指摘しています。

✅ 挽肉は表示の抜け穴が多く、消費者の安全を守るための法律が不十分であり、店頭販売の惣菜や弁当には表示義務がないなど、食品表示に関する問題点が多数存在します。

✅ 本放送は、ミートホープ問題の本質や利権構造を解説し、消費者が食の安全を守るために何ができるのかを垣田氏と共に考察しています。視聴には会員登録が必要で、過去の放送はスタンダードプラン、最新放送はライトプランで視聴できます。

さらに読む ⇒VIDEO NEWS - ニュース専門ネット局 ビデオニュース・ドットコム出典/画像元: https://www.videonews.com/marugeki-talk/328食の安全を守るためには、行政と業界が協力し、消費者の信頼を取り戻すことが不可欠です。

具体的な対策を期待します。

ミートホープ事件を巡り、農林水産省や保健所の対応が問われています。

内部告発があったにも関わらず、立ち入り調査やDNA鑑定が遅れたこと、そして、独立行政法人である農林水産消費安全技術センターの予算削減による監視体制の弱体化などが問題視されています。

政府に対しては、抜本的な対策や、食肉加工品のDNA鑑定調査の実施、JAS法改正の検討などが求められています。

事件後、消費者の苦情があったにもかかわらず、適切なチェック体制が機能しなかったことも問題として指摘されています。

今後は、バランスの取れた組織学習を促進し、食品価格の適正化を図ることで、食の安全を守るための取り組みが重要になります。

この事件は、食品業界全体における安全管理体制の見直しを迫るものであり、消費者の食の安全・安心に対する信頼回復に向けた具体的な対策が求められています。

正しい情報と、安全な食事ができるように、もっと努力してほしいです!

今回の記事では、食肉偽装事件を通して、食の安全、告発者の苦悩、そして私たちができることを学びました。

💡 食肉偽装事件は、告発者の勇気と社会の無理解という側面がある。

💡 業界の構造的な問題が偽装を助長する要因となっている。

💡 消費者の意識改革と、行政・業界の連携による対策が重要である。