食品表示って何?~食品表示の基礎知識から計算方法、注意点まで~食品表示の基本と注意点

健康的な食生活を支える食品表示!栄養成分表示の計算方法を徹底解説。必須表示から任意表示、強調表示まで、食品表示法に基づいた正確な知識を提供。エネルギー計算の基本から、糖質・食物繊維の区分の計算方法、そして修正アトウォーター法まで、具体的な計算例と注意点を紹介。食品表示作成におけるミスを防ぎ、消費者の信頼を勝ち取るための情報が満載!

食品表示基準における熱量の算出

食品表示の熱量計算、一体どんな方法?

修正アトウォーター法で、成分別の係数を使用。

食品表示基準における熱量の算出方法について解説します。

修正アトウォーター法と、日本食品標準成分表の改定によるエネルギー計算方法の変更点について、詳しく見ていきましょう。

公開日:2024/05/24

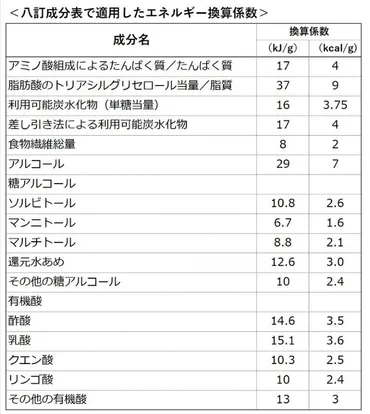

✅ 日本食品標準成分表の改定により、エネルギー値の算出方法が現行の修正Atwater法から、組成ごとのエネルギー換算係数を用いた方法へと変更される。

✅ 従来のエネルギー計算には、食品ごとのエネルギー換算係数の算定が困難、きのこ類・藻類のエネルギー値の扱い、炭水化物への一律の係数適用などの欠点があった。

✅ 新たな計算方法では、食品によってエネルギー値が増減し、摂取頻度を考慮すると、米や鶏卵でエネルギー値が減少する可能性がある。

さらに読む ⇒公益財団法人ダノン健康栄養財団出典/画像元: https://www.danone-institute.or.jp/mailmagazine/8490/エネルギー計算方法が変わることで、食品ごとのエネルギー値が変化する可能性があるんですね。

米や鶏卵でエネルギー値が減少するのは、興味深いです。

より正確な栄養価がわかるのは良いことですね。

食品表示基準における熱量(エネルギー)の算出は、修正アトウォーター法に基づいています。

この方法では、たんぱく質、脂質、炭水化物の量にそれぞれ定められたエネルギー換算係数を乗じて合計します。

糖質と食物繊維に分ける場合は、それぞれに異なる係数が適用されます。

特定の食品(きくいも、こんにゃく、藻類、きのこ類)の場合は、算出されたエネルギー値に調整が加えられます。

アルコール分など、特定の成分については、別途定量し、それぞれの換算係数を用いて熱量を算出することもあります。

エネルギー計算方法の改定は、お酒好きにとっても重要な情報だな。日本酒のアレコレを考えると、カロリー表示も気になるところだ。食事とのバランスを考える良い機会になるな。

食品成分表との違いと注意点

食品表示の熱量計算、何が重要?表示基準 vs 成分表、違いは?

表示には修正アトウォーター法、成分表とは異なる計算。

食品表示基準と食品成分表の違いと注意点について説明します。

八訂成分表の変更点と、食品表示を行う際の注意点について、詳しく見ていきましょう。

✅ 八訂成分表では、エネルギー計算方法が変更され、より科学的根拠に基づいた現実に近いエネルギー値が算出されるようになりました。

✅ 変更点として、エネルギー算出に用いる「エネルギー産生成分」と「エネルギー換算係数」が変更され、食品の組成に基づいた成分が用いられるようになりました。

✅ 全体的にはエネルギー値は低くなる傾向ですが、一部の食品(きのこ類、藻類など)ではエネルギーが増加しており、旧来の方法との違いを理解して使いこなすことが重要です。

さらに読む ⇒Eatreat(イートリート) - 管理栄養士・栄養士の活躍を応援するサイト -出典/画像元: https://eat-treat.jp/columns/992食品成分表と食品表示基準では、熱量の算出方法が異なるんですね。

食品表示を行う際には、食品表示基準に沿った修正アトウォーター法を用いることが重要という事です。

食品表示基準と食品成分表の熱量算出方法には違いがあります。

食品成分表では、食品ごとに異なるエネルギー換算係数が用いられます。

具体的には、日本食品標準成分表2015年版(七訂)では食品ごとに異なるエネルギー換算係数が用いられ、2020年版(八訂)では、組成成分から特定のエネルギー換算係数を用いて算出する方法に変更されました。

食品表示を行う際には、食品成分表ではなく、食品表示基準に沿った修正アトウォーター法を用いて熱量を算出することが推奨されます。

また、食品表示法に基づく新基準や、栄養成分表示の義務化、表示方法の変更点にも注意が必要です。

食品成分表と表示基準の違い、初めて知りました! どちらも参考にしてたけど、これからはきちんと使い分けなきゃ。勉強になりました!

表示作成における注意点とリスク

食品表示のどんなミスが、商品回収や信頼損失に?

文言、単位、変換ミスなど、様々な間違い。

食品表示作成における注意点とリスクについて解説します。

食品表示法改正によるアレルギー表示の変更点や、表示ミスによる製品回収のリスクについて見ていきましょう。

公開日:2024/05/30

✅ 食品表示法改正により、アレルギー表示が変更され、特定加工食品の拡大表記が廃止され、アレルゲンを含む原材料は必ず表示が必要になった。

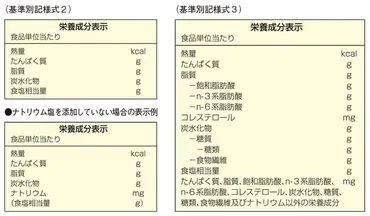

✅ すべての加工食品と添加物の栄養成分表示が義務化され、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量)の5項目の表示が必須となった。

✅ 製品回収の主な原因は表示ミスであり、アレルギー表示の間違いがその中でも大きな割合を占めているため、消費者が安心して食品を選択できるよう改正が行われた。

さらに読む ⇒アグリジャーナル|これからの農業を考えるメディア出典/画像元: https://agrijournal.jp/aj-market/46534/表示ミスは、製品回収や信頼の損失につながる深刻な問題ですね。

アレルギー表示の間違いは特に注意が必要だと改めて感じました。

正確な情報に基づいた表示作成が大切ですね。

食品表示作成においては、表示文言の誤り、エネルギー(熱量)の単位表記ミス、ナトリウムの食塩相当量への変換ミス、単位の誤りなど、様々な間違いに注意が必要です。

小さなミスでも、商品の回収や社会的信頼の損失につながるリスクがあります。

表示値は、分析、参照、計算によって求められますが、参照データには公的なデータベース(日本食品標準成分表など)を利用し、最新版を使用することが重要です。

表示値はあくまで標準的な成分値であり、実際の食品とは異なる可能性があることも留意が必要です。

食品リコール届出義務化が進んでおり、正しい表示作成が重要です。

食品表示って、すごく大切なんだと改めて感じました。アレルギー表示とか、間違ってたら大変なことになっちゃうもんね。これからは、もっと表示をしっかり見て、安心して食品を選びたいと思います。

本日は、食品表示について様々な角度から解説しました。

食品表示の基礎知識から、計算方法、注意点まで、幅広く学ぶことができました。

正しい情報を理解し、健康的な食生活を送るために役立てていきましょう。

💡 食品表示は、私たちが食品を選ぶ上で非常に重要な情報源である。

💡 栄養成分表示の計算方法や、食品表示基準の違いを理解することが大切。

💡 食品表示作成における注意点とリスクを理解し、正確な情報に基づいた表示作成を心がける。