食品ロス削減への挑戦!消費者庁の取り組みと最新情報(?)消費者庁の食品ロス削減に向けた多角的な施策

消費者庁が食品ロス削減へ本気!予算公開、サポーター制度、自主宣言、表彰…国民への啓発を強化。期限表示見直しや『てまえどり』推進も。官民連携で食品ロス削減へ。捨てる前に、おいしく食べきろう!

令和6年度における消費者庁の活動進捗

食品ロス削減、消費者庁の最新活動は?

官民協議会、川柳コンテスト、表彰式など。

令和6年度においても、消費者庁は食品ロス削減に向けた活動を積極的に行っています。

川柳コンテストの開催や、関連情報の公開など、国民への情報発信を強化しています。

✅ 令和6年10月30日に食品ロス川柳コンテストの表彰式が行われ、11月1日まで入賞作品と応募作品が展示されています。

✅ 7月1日から8月30日まで募集されたコンテストには1,427通の応募があり、審査の結果8作品が入賞しました。

✅ 入賞作品は市の食品ロス削減啓発のために活用され、関連情報への問い合わせ先も記載されています。

さらに読む ⇒ホーム出典/画像元: https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/seikatsukankyo/14/syouhiseikatu/41294.html川柳コンテストの開催や、オンラインイベントのアーカイブ公開など、様々な形で国民に食品ロス削減を呼びかけていることが素晴らしいですね。

令和6年度に入ってからも、消費者庁は食品ロス削減に関する活動を積極的に進めています。

2025年3月3日には、「第3回食品寄附等に関する官民協議会」と「第2回食べ残し持ち帰りに係る法的取扱いに関するガイドライン検討会」の議事要旨を公開。

同年の2月5日には、「めざせ!食品ロス・ゼロ」川柳コンテストのアンケート結果が公表されました。

このコンテストは、国民が食品ロス削減を「他人事」ではなく「我が事」として捉え、行動を促すことを目的としており、1月17日に表彰式が行われました。

さらに、食品ロス削減に関するオンラインイベント「おうちでできる食品ロス削減シンポジウム」のアーカイブ動画をYouTubeで公開(2025年3月末まで)し、具体的なアクションを共有しています。

10月30日には令和6年度食品ロス削減推進表彰式が行われ、受賞者の取り組みが紹介されました。

こういった地道な活動が、食文化を変えるきっかけになるかもしれませんね。ワインや日本酒も、適切な管理で長く楽しみたいものです。

多角的な広報活動と国民運動の展開

食品ロス削減、消費者庁は何をしてる?

広報活動やキャンペーンで食品ロス削減を推進。

消費者庁は、様々な広報活動を展開し、国民全体での食品ロス削減を目指しています。

関係省庁との連携も行い、より効果的な取り組みを推進しています。

✅ 農林水産省は、消費者庁、環境省、全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会と連携し、2023年12月から2024年1月にかけて、外食時の食品ロス削減を啓発する全国共同キャンペーンを実施。

✅ キャンペーンでは、食べきりを呼びかけるための普及啓発資材の提供や、事業者・自治体への情報発信を行うとともに、外食時の適量注文、テイクアウト時の適量購入、家庭での食べきりを呼びかける。

✅ 飲食店向けには、食べきりサイズのメニュー開発、ポスター掲示、3010運動の推進、食べ残しの持ち帰り(mottECO)推奨など、食品ロス削減のための具体的な取り組みが紹介されている。

さらに読む ⇒農業との未来メディア(スマートアグリ)出典/画像元: https://smartagri-jp.com/news/8193様々な広報活動や、国民運動の展開を通じて、食品ロス削減への意識を高める取り組みは素晴らしいですね。

多くの人に届くよう、工夫されていると感じました。

消費者庁は、特設サイト「めざせ!食品ロス・ゼロ」での情報発信や、食品ロス削減啓発動画の公開など、様々な広報活動を展開しています。

小売店舗での「てまえどり」の呼びかけや、「おいしいめやす」普及啓発キャンペーンも実施。

さらに、レシピサイト「クックパッド」での食品ロス削減レシピ募集、啓発用パンフレットの配布など、多角的なアプローチで食品ロス削減を推進しています。

また、関係省庁と連携し、食品ロス削減国民運動「NO-FOODLOSSPROJECT」(愛称「ろすのん」)を展開しています。

これらの活動を通じて、国民全体での食品ロス削減を目指しています。

外食でも食べきれるように、量を調整できるのは嬉しいですね!僕も「てまえどり」を心がけたいと思います!

賞味期限設定における「安全係数」の見直しとガイドライン改正案

食品ロス削減のカギ!賞味期限の安全係数、どう変わる?

0.8以上を目安に、より長く設定へ。

食品ロス削減のため、賞味期限設定における「安全係数」の見直しは、非常に重要な取り組みです。

食品の安全性を確保しながら、食品ロスを減らすことが期待できます。

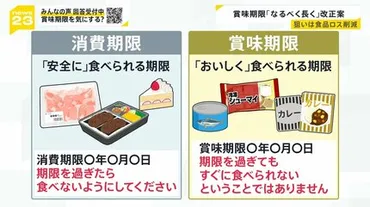

✅ 消費者庁は、食品ロスの削減を目的として、賞味期限の表示方法に関するガイドラインの改正案をまとめ、賞味期限を「なるべく長く」設定するように企業に求める方針を固めた。

✅ 賞味期限は、食品微生物センターによる検査で得られたデータに安全係数を掛けて算出されており、改正案では安全係数を1に近づけることで期限を延長するとしている。

✅ 賞味期限の延長は、消費者に渡るまでの不確実性を考慮して過剰に短く設定されていた現状を是正し、世界的な流れに合わせたものと説明されている。

さらに読む ⇒出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1797865?page=2安全係数の見直しは、食品ロス削減に大きく貢献しそうです。

消費者が安心して食品を選べるように、適切な情報提供も重要ですね。

消費者庁は、食品ロス削減のため、食品の賞味期限設定において、必要以上に短い期間を設定しないよう企業に求める方針を示しました。

具体的には、食品企業が安全性を考慮して実際の賞味期間よりも短く設定している「安全係数」の見直しを促しています。

賞味期限は、おいしく食べられる期間を示し、専門家によると、食品企業は安全性を担保するため、客観的指標から得られた期限に1未満の安全係数を掛けています。

消費者庁は「0.8以上」を一つの目安としていますが、企業の判断に委ねられているため、これまで0.3といった低い係数を使用しているケースもありました。

東京農業大学の徳江千代子先生は、賞味期限が実際より2割以上短く設定されていると指摘しています。

企業は、製造工場内での品質は担保できるものの、流通段階での管理まで保証できないため、安全をみて賞味期限を短く設定する傾向があるため、今回のガイドライン改正案では、この安全係数による日数の差し引きをできるだけなくすことを目指しています。

これは、食品事業者が設定した客観的な賞味期限や消費期限を、より長く表示することで、食品ロスを削減しようとするものです。

なるほど!賞味期限って、そんな風に決められているんですね!安全に食べられる期間が長くなるのは嬉しいです。

食品ロス削減に向けた消費者庁の取り組みは多岐にわたり、国民への啓発活動も積極的に行われています。

私たち一人ひとりができることから始めましょう。

💡 消費者庁は、食品ロス削減のための様々な施策を推進しており、国民への意識啓発を強化しています。

💡 食品の賞味期限表示に関するガイドライン改正は、食品ロス削減に大きく貢献する可能性があります。

💡 国民一人ひとりが食品ロス削減を「我が事」として捉え、行動することが重要です。