食品ロス削減、私たちにできることとは?(食品ロス削減)食品ロスを減らすために、今日からできること

食品ロスを減らそう!消費者庁が推進する国民運動で、環境・経済・食料問題の解決へ。消費期限・賞味期限の違いを理解し、フードシェアリングや備蓄活用で、あなたも食品ロス削減サポーターに!未来のために、今日からできること。

食品ロスがもたらす多岐にわたる問題

食品ロス削減で目指す2030年の世界目標って何?

一人当たりの食料廃棄量を半分!

食品ロス削減は、環境問題、経済損失、食料問題と深く関わっているということを改めて認識しました。

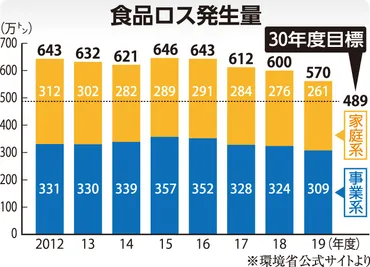

✅ 日本の食品ロスは減少傾向にあるものの、政府目標である2030年までに半減するには更なる取り組みが必要である。

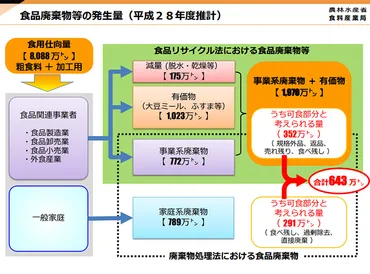

✅ 家庭での主な食品ロス発生要因は、食べ残し、賞味期限切れ、過剰除去であり、政府はフードドライブへの参加や、外食時の食べ残しの持ち帰りを推奨している。

✅ 事業系では、3分の1ルールの見直しをはじめとした商慣習の改善、返品・過剰在庫の削減、余剰食品のフードバンクへの寄付などが課題となっている。

さらに読む ⇒公明党出典/画像元: https://www.komei.or.jp/komeinews/p223409/食品ロスが様々な問題を引き起こすことが理解できました。

特に、飢餓や貧困問題への影響は深刻ですね。

食品ロス削減は、環境問題、経済損失、食料不足の問題に深く関わっています。

食品の生産・製造、運搬、保存にはエネルギーや金銭的コストがかかり、食品ロスはこれらの資源を無駄にします。

廃棄された食品は焼却時に温室効果ガスを排出し、地球温暖化を加速させます。

また、世界の食料ロスは飢餓や栄養不足を引き起こし、将来的な人口増加を考えると食料不足や貧困問題の深刻化が懸念されます。

国際的な目標として、2030年までに一人当たりの食料廃棄量を半分にすることが掲げられており、日本でも家庭からの食品ロスを2000年度の半分に削減する目標が設定されています。

食品ロスが、環境問題や食料問題にも繋がっているなんて、知りませんでした。ワインや日本酒を飲むときも、食べ残しがないように気をつけます。

個人レベルでの意識改革と具体的な行動

食品ロス削減、個人で何から始める?

意識改革、フードシェアやフードバンク活用!

SDGsの目標達成のためにも、一人ひとりの意識改革が重要ですね。

✅ SDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」に基づき、2030年までに世界全体で一人当たりの食料廃棄を半減させることを目指している。

✅ 日本では年間643万tの食品ロスが発生しており、そのうち約半分が家庭から。一人当たりに換算すると年間約50kgとなり、これは米の年間消費量に迫る量である。

✅ 世界の食品ロスは年間約13億トンにのぼり、穀物価格の上昇と合わせて、輸入に頼る途上国の食料事情を悪化させるため、日本を含む輸入量の多い国の食品ロス削減が急務である。

さらに読む ⇒千葉商科大学出典/画像元: https://www.cuc.ac.jp/om_miraitimes/column/u0h4tu0000001v8c.htmlフードシェアリングやフードバンクのような取り組みは、食品ロス削減に非常に有効ですね。

積極的に利用したいです。

食品ロス削減のためには、個人レベルでの意識改革と行動が不可欠です。

消費者庁では「おいしいめやす」キャンペーンや川柳コンテストなどを通じて、食品ロス削減への関心を高めています。

食品ロス削減推進サポーター制度や食品ロス削減自主宣言への参加も、意識を高める良いきっかけとなるでしょう。

また、フードシェアリングやフードバンクの活用も有効です。

フードシェアリングは、廃棄される可能性のある食品を安価で購入できるシステムであり、フードバンクは、企業から寄付された食品を困窮者に提供する活動です。

消費者庁の啓発冊子を利用して、自身の食品ロス量を可視化し、削減に繋げることが推奨されています。

食品ロス削減は、SDGsの目標達成にも貢献します。

災害用備蓄食品の有効活用も、食品ロス削減の観点から重要です。

食品ロスって、他人事だと思ってたけど、僕にもできることがあるんだ!フードシェアリングとか、面白そうだし、やってみたい!

本日は食品ロス削減について、様々な視点から学ぶことができました。

今日からできることから始めて、食品ロスを減らしていきましょう。

💡 食品ロス削減には、国民一人ひとりの意識と行動が不可欠です。

💡 消費期限と賞味期限の違いを正しく理解し、食品を無駄にしないようにしましょう。

💡 フードシェアリングやフードバンクなどのサービスを積極的に活用しましょう。