食品ロス問題、あなたは本当に理解している?現状、課題、そして具体的な取り組み

食べ物を無駄にする「食品ロス」。世界で深刻化する問題の現状と、私たちにできることを解説!環境保護、食料安全保障、持続可能な社会へ貢献しよう!

💡 食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。

💡 食品ロスは、環境問題や食料問題に深刻な影響を与えています。

💡 食品ロス削減は、私たち一人ひとりの意識と行動によって実現可能です。

それでは、食品ロス問題について詳しく見ていきましょう。

食品ロス問題の深刻化

世界でどれだけの食料が無駄になっている?

約13億トン

食品ロス問題は、私たち人間が生きていく上で避けて通れない問題です。

✅ 日本の食品ロスは2022年度に約472万トン発生しており、これは東京ドーム3.8個分に相当し、世界の食料支援量とほぼ同等の量です。食品ロスは「事業系」と「家庭系」に分けられ、それぞれ原因や対策が異なります。

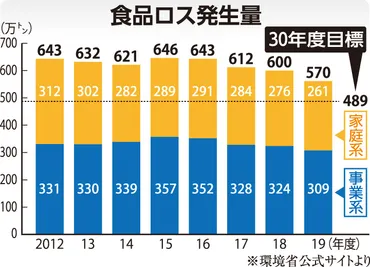

✅ 食品ロスは環境問題や世界人口増加による食糧不足問題に深刻な影響を与えます。日本は2030年までに食品ロスを半減させる目標を掲げ、すでに目標達成を達成しています。今後は、事業系の食品ロスをさらに減らす目標を新たに設定し、企業や個人の取り組みが求められています。

✅ 食品ロスの削減には、企業だけでなく個人の意識改革も重要です。買いすぎず、残さないことを心がけることで、食品ロスを減らすことができます。記事では、株式会社大泉工場の取り組みとして、再エネ100宣言やコンポストによる肥料化などが紹介されており、企業の積極的な取り組みが示されています。

さらに読む ⇒大泉工場出典/画像元: https://www.oks-j.com/brain/2025/02/04/reducing-food-waste/食品ロス問題の深刻さを改めて認識しました。

私たち一人ひとりが意識を変えることが大切ですね。

食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。

世界中で深刻な問題となっており、FAOの報告によると、世界では毎年約13億トンの食料が廃棄されており、これは食料生産量の3分の1に相当します。

日本でも年間約612万トンの食品ロスが発生しており、これは東京ドーム5杯分とほぼ同じ量です。

食品ロスの原因は、小売店での売れ残りや返品、飲食店での食べ残し、家庭での食べ残しなど様々です。

食品ロスは、大量の食べ物を無駄にするだけでなく、環境悪化や食料危機にもつながるため、削減が急務となっています。

食品ロスを減らすことは、環境保護、食料安全保障、そして持続可能な社会を実現するために不可欠です。

うわぁ、食品ロスってこんなに深刻だったんですね!正直、今まであまり考えたことがありませんでした。

世界と日本の食品ロス削減に向けた取り組み

食品ロス削減、どうすれば?

意識と行動で減らせます

食品ロス削減に向けた取り組みは、世界中で行われています。

✅ 食品ロスの現状は、国内では2019年度に初めて600万トンを下回り、減少傾向が続いているものの、政府が掲げる「2030年までに半減」という目標達成にはさらに2割近い削減が必要である。

✅ 食品ロス削減に向けた取り組みは家庭系と事業系の両面で進められており、家庭系では食べ残しや賞味期限切れなどによる廃棄を減らすための啓発活動や、外食時の食べ残しを持ち帰る「mottECO」運動などが行われている。

✅ 事業系では、流通における商慣習の見直し、特に「3分の1ルール」の緩和が課題とされており、政府は返品や過剰在庫の削減、余剰食品のフードバンク寄付などを推奨している。

さらに読む ⇒公明党出典/画像元: https://www.komei.or.jp/komeinews/p223409/食品ロス削減に向けた取り組みは、家庭、企業、そして政府の連携が不可欠だと感じます。

食品ロス削減に向けた取り組みは、世界中で行われています。

国連は、2030年までに食品ロスの発生量を半減することを目標とする「持続可能な開発のための2030年アジェンダ」を採択しました。

日本でも、自治体や企業が食品ロス削減に向けた様々な取り組みを行っています。

食品ロスは、私たち一人ひとりの意識と行動によって減らすことができます。

例えば、買い物前に必要なものをリストアップする、食べきれないものは冷凍保存する、食品ロス削減に取り組むお店を利用するなど、様々な方法があります。

私たち一人ひとりが食品ロス問題について理解を深め、行動することで、より良い未来を創造することができます。

食品ロスって、私達の日常と密接に関わっているんですね。意識して無駄なく食事をしたいです。

次のページを読む ⇒

食品ロス削減、日本は今、どう動いている?政府、企業、個人の取り組みから、持続可能な未来への道を探る!