食品成分表2020!エネルギー算出方法変更で何が変わる?(疑問形)八訂成分表: エネルギー算出方法変更による食品エネルギー値への影響

食品成分表2020年版、エネルギー算出方法が劇的に変わりました!従来の計算方法から、より精密な『組成ごとのエネルギー換算係数』へシフト。白米はエネルギー減、ココアはアップ!?身近な食品のカロリーが変動し、食生活への影響も。より正確なエネルギー表示で、賢く健康管理を始めましょう!

摂取頻度によるエネルギー値への影響

食事の頻度がエネルギー値に影響するの?

影響あり。

摂取頻度も考慮したエネルギー値の変動というのも、興味深いですね。

普段からよく食べるものほど、影響を受けやすいということですね。

公開日:2023/06/28

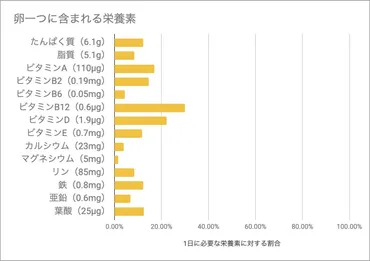

✅ 卵は、ビタミンCと食物繊維以外のすべての栄養素を含んでいるため、「完全栄養食品」と呼ばれ、栄養価が高い食品です。

✅ 卵黄には、脂質、ビタミンA、ビタミンD、鉄、亜鉛など多くの栄養素が含まれており、特にビタミンAとビタミンDは、1個で成人の1日の摂取量の約20%を摂取できます。

✅ 卵白には、たんぱく質、カリウムなどが含まれており、脂質はほとんど含まれていません。卵白は、卵黄よりもカロリーが低く、良質なタンパク質源として優れています。

さらに読む ⇒スーパー・ドラッグストア掲載数チラシサイトトクバイ出典/画像元: https://tokubai.co.jp/news/articles/4651摂取頻度が高い食品とそうでない食品で、エネルギー値への影響に違いがあるんですね。

日々の食事のバランスを考える上で、重要な情報ですね。

文部科学省は、国民健康・栄養調査のデータを用いて、摂取頻度を考慮したエネルギー値の変動を試算した結果、摂取頻度が高い「米」や「鶏卵」ではエネルギー値が減少する傾向が見られました。

一方で、「ほうれん草」や「柿」「バナナ」などではエネルギー値が増加する傾向が見られています。

米や卵は摂取量が多いから、エネルギー値の減少はありがたいね。ほうれん草とか柿も食べるから、エネルギー値が増えるのはちょっと気になるな。

八訂成分表におけるエネルギー値算出方法

日本食品標準成分表でエネルギー値算出方法が変更?

組成ごとの換算係数を使用へ

エネルギー算出方法の変更は、より正確なエネルギー値の算出を目指すための重要な取り組みですね。

詳細な成分ごとの係数を用いる点がポイントです。

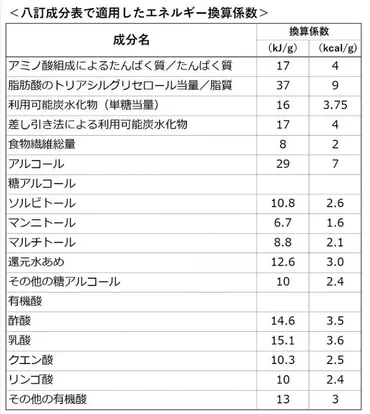

✅ 七訂成分表と八訂成分表では、エネルギーの計算方法が異なり、特にエネルギー産生成分とエネルギー換算係数の変更によって、同じ食品でもエネルギー値が異なる。

✅ 八訂成分表では、エネルギー産生成分として、従来の「たんぱく質」「脂質」「差し引き法による炭水化物」に加え、「アミノ酸組成によるたんぱく質」「脂肪酸のトリアシルグリセロール当量」「利用可能炭水化物(単糖当量)」「食物繊維」「糖アルコール」が用いられ、エネルギー換算係数も食品ごとではなく、原則として組成成分ごとに用いられるようになった。

✅ 八訂成分表では、エネルギー値が全体的に七訂成分表よりも低くなる傾向があるが、「きのこ類」「藻類」「いも及びでん粉類」のきくいも、こんにゃく、「し好飲料類」の昆布茶など、一部の食品ではエネルギー値が増加している。これは、従来の暫定的な算出法が廃止され、より精度の高いエネルギー値が算出されるようになったためである。

さらに読む ⇒イートリート管理栄養士・栄養士の活躍を応援するサイト出典/画像元: https://eat-treat.jp/columns/992八訂成分表では、エネルギー値の算出方法が大きく変わるんですね。

より正確な値が出せるようになるのは良いことですね。

文部科学省は、日本食品標準成分表2020年版(八訂)(仮称)の公表に向け、エネルギー値算出方法を従来の修正Atwater法から『組成ごとのエネルギー換算係数』を用いた方法に変更することを検討しています。

八訂成分表では、たんぱく質、脂質、炭水化物などをそれぞれ構成する成分(アミノ酸、脂肪酸、単糖等)のエネルギー換算係数を用いることで、より正確なエネルギー値算出を目指します。

へえ、成分ごとにエネルギー換算係数を使うことで、より正確な値が出るようになるんですね!すごい!

本日の記事では、食品成分表のエネルギー算出方法の変更についてご紹介しました。

より正確な情報を得るために、これからも注目していきましょう。

💡 食品成分表2020年版から、エネルギー算出方法が変更され、より正確なエネルギー値算出を目指す。

💡 エネルギー算出方法の変更により、一部の食品でエネルギー値が大きく変動する可能性がある。

💡 摂取頻度を考慮したエネルギー値の変動もあり、日々の食事への影響も考慮する必要がある。