食品成分表のエネルギー算出方法の変化とは?(食品成分表、エネルギー算出方法、栄養表示)食品表示基準の変更とエネルギー計算方法

食品成分表のエネルギー算出方法が進化!従来のAtwater係数から、より正確な組成成分別の換算係数へ変更。特に食物繊維豊富な食品のエネルギー値を精度向上!きのこ類や藻類など、エネルギー値の変化に注目。食品表示基準との違いも解説し、栄養計算の理解を深める。あなたの食生活をアップデートする情報満載!

💡 食品成分表のエネルギー値算出方法は、組成成分ごとの換算係数を用いる方法に改定されました。

💡 「エネルギー」の表記は、過去には「カロリー」と表記され、単位も異なっていました。

💡 食品表示基準における「熱量」の算出方法は、修正アトウォーター法に基づいています。

それでは、まず食品成分表におけるエネルギー算出方法の変遷について、詳しく見ていきましょう。

食品標準成分表におけるエネルギー算出方法の変遷

日本食品標準成分表は、エネルギー算出方法をどう変更した?

組成成分ごとの換算係数へ

(無回答)。

公開日:2024/05/24

✅ 日本食品標準成分表が2020年に改定され、エネルギー値の算出方法が変更される。

✅ 従来の修正Atwater法では、食品ごとのエネルギー換算係数の算定が困難であったり、難消化性有機物のエネルギー値を適切に算出できないなど、いくつかの欠点があった。

✅ 改定では、「組成ごとのエネルギー換算係数」を用いた算出方法が導入され、より正確なエネルギー値が算出されるようになる。これにより、食品のエネルギー値が従来と比べて増加または減少する可能性があり、特にココアやせん茶では大きな変動が見込まれる。

さらに読む ⇒公益財団法人ダノン健康栄養財団出典/画像元: https://www.danone-institute.or.jp/mailmagazine/8490/エネルギー算出方法の変更は、より正確な栄養価表示に繋がる重要な変化ですね。

特に、ココアやせん茶のような食品のエネルギー値に変動があるという点が興味深いです。

日本食品標準成分表は、エネルギー算出方法を従来の修正Atwater係数による算出から、組成成分ごとの換算係数による算出へと変更しました。

これは、特に食物繊維を含むきのこ類や藻類など、従来の修正Atwater法では正確なエネルギー値を算出するのが困難だった食品のエネルギー値をより正確に算出するためです。

従来の修正Atwater法では、消化性試験が困難な食品や、個人差が大きい食品については、Atwater係数で算出された値に補正をかけていました。

しかし、今回の変更では、食物繊維を含む食品にも個別の換算係数が設けられたため、より正確なエネルギー値が算出できるようになりました。

また、炭水化物については、糖質と食物繊維の消化・吸収によるエネルギー産生量が異なるため、一律の換算係数を適用していた従来の方法から、個別の換算係数を適用することで、より正確なエネルギー値を算出できるようになりました。

エネルギー算出方法の変更により、食品によってはエネルギー値が大きく変化することが予想されます。

特に、きのこ類や藻類のエネルギー値は増加傾向が見られるでしょう。

今回の変更は、より正確なエネルギー値を算出するための取り組みであり、今後の栄養計算や献立作成において重要となるでしょう。

なるほど!食品成分表って、こんな風に変わってきたんですね。勉強になります。より正確になるってことは、今まで以上に栄養計算が大事になってくるってことですね!

「エネルギー」表記と換算係数の変遷

食品成分表の「エネルギー」表記はどのように変化してきた?

「カロリー」から「エネルギー」へ

(無回答)。

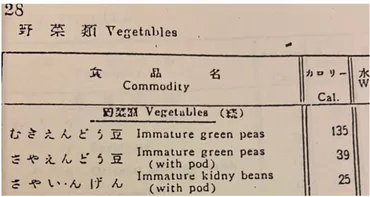

✅ 日本の食品成分表における「エネルギー」の項目名は、初版から三訂までは「カロリー」で、単位は「Cal.」でした。

✅ 四訂成分表から「エネルギー」と「kcal」に変更されました。

✅ エネルギー換算係数は、初版ではアトウォーター係数のみを使用していましたが、三訂成分表以降は、食品個々の消化吸収率を考慮した複数の係数を組み合わせるようになりました。

さらに読む ⇒女子栄養大学出版部出典/画像元: https://eiyo21.com/blog/fd_vol7/「カロリー」から「エネルギー」への変更は、消費者の認識の変化を反映していますね。

また、食品ごとの消化吸収率を考慮するようになった点も、より科学的なアプローチと言えるでしょう。

食品標準成分表における「エネルギー」の項目名は、初版から三訂までは「カロリー」と表記され、単位は「Cal.」でした。

しかし、四訂から「エネルギー」と表記され、単位は「kcal」に変更されました。

これは、32年間にわたって「カロリー」と「Cal.」が使用されてきたため、多くの人にとって「エネルギー=カロリー」という認識が定着していたことを示しています。

エネルギー換算係数は、初版ではアトウォーター係数のみが使用されていましたが、三訂以降は食品個々の消化吸収率を考慮した生理的カロリー換算係数が用いられるようになりました。

ただし、藻類、きのこ、茶、こんにゃくなどの食物繊維が多い食品については、エネルギー換算係数の決定が困難なため、これまで数値を記載していませんでした。

八訂では、これらの食品もほかの食品と同様にエネルギー換算係数を用いて算出されるようになりました。

このように、食品成分表における「エネルギー」の扱いは、時代とともに変化してきました。

食品成分表を正しく理解するためには、その歴史的な背景を踏まえることが重要です。

「カロリー」表記から変わったんですね! 私は昔からのレシピを見ることもあるので、単位の違いに戸惑うこともありましたが、これで理解できました。ありがとうございます。

次のページを読む ⇒

食品表示の熱量計算、知ってる?修正アトウォーター法で算出!食品成分表との違いや、きくいも等の調整も解説。正確な表示のために押さえておきたいポイント。