食品成分表のエネルギー算出方法の変化とは?(食品成分表、エネルギー算出方法、栄養表示)食品表示基準の変更とエネルギー計算方法

食品成分表のエネルギー算出方法が進化!従来のAtwater係数から、より正確な組成成分別の換算係数へ変更。特に食物繊維豊富な食品のエネルギー値を精度向上!きのこ類や藻類など、エネルギー値の変化に注目。食品表示基準との違いも解説し、栄養計算の理解を深める。あなたの食生活をアップデートする情報満載!

食品表示基準における「熱量」の算出方法

食品表示基準と食品標準成分表での「熱量」算出方法は違う?

修正アトウォーター法を使用

(無回答)。

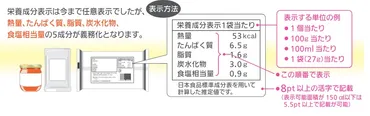

✅ 2015年4月施行の新しい食品表示基準では、食品表示に関する10項目のルールが変更されました。変更点は大きく、製造所固有記号のルール改善、アレルギー表示のルール改善、栄養成分表示の義務化、原材料名表示のルール変更、表示レイアウトの改善などです。

✅ 特に重要な変更点は、製造所固有記号の表示義務が廃止され、所在地と製造者名を表記するようになったこと、アレルギー表示がより詳細になり、特定加工食品にも表示が必要になったこと、栄養成分表示が義務化され、5項目の表示が必須になったこと、原材料名を分割して表示できるようになったこと、表示レイアウトが改善され、原材料と添加物を明確に分けて表示することなどが挙げられます。

✅ これらの変更点は、消費者が食品の成分や製造情報をより正確に理解し、安全な食品を選択することを目的としています。新しい食品表示基準を理解し、食品を選ぶ際に役立てましょう。

さらに読む ⇒ホーム|シール・ラベル・ステッカー印刷の(大阪シーリング印刷)出典/画像元: https://www.osp.co.jp/ospnews/20150821-shinnsyokuhinnhyouji/食品表示基準と成分表で算出方法が違うのは少し混乱しますね。

消費者としては、どちらの数値を参考にすれば良いのか、迷うかもしれません。

表示方法の統一も検討してほしいですね。

2023年2月25日のシンノユウキ氏による食品表示基準における「熱量」の算出方法に関する説明では、食品表示基準では修正アトウォーター法を用いること、食品標準成分表2020年版(八訂)では異なる算出方法を用いていることを説明しています。

修正アトウォーター法は、たんぱく質、脂質、炭水化物の重量にそれぞれ特定のエネルギー換算係数を乗じて足し合わせる方法で、食品がきくいも・こんにゃく・藻類・きのこ類の場合は算出されたエネルギー値に0.5を乗じます。

食品標準成分表2015年版(七訂)では、食品ごとに異なるエネルギー換算係数を用いていましたが、食品標準成分表2020年版(八訂)では、組成成分から特定のエネルギー換算係数によって算出する方法に変更されています。

食品表示基準では、修正アトウォーター法による算出方法を用いることが推奨されています。

食品標準成分表を使用する際は、食品表示基準で定められている算出方法に沿うことが重要です。

修正アトウォーター法は、確かに馴染みがありますね。食品表示基準と成分表で方法が異なるのは、少しややこしいですね。両方知っておく必要がありそうです。

本日は、食品成分表と食品表示基準におけるエネルギー算出方法について解説しました。

より正確な栄養価表示のために、様々な取り組みが行われていることが分かりました。

💡 食品成分表では、エネルギー算出方法がより正確なものへと変更されました。

💡 「エネルギー」の表記と単位は、時代とともに変化してきました。

💡 食品表示基準では、修正アトウォーター法が用いられています。