食品表示の熱量計算って何が違うの?食品表示基準と成分表の違いを徹底解説!食品表示基準と食品成分表2020の違い:熱量算出の違いと影響

食品表示における熱量の算出方法を徹底解説! 修正アトウォーター法に基づき、たんぱく質、脂質、炭水化物のエネルギー換算係数を用いて熱量を計算する方法を具体的に解説します。食品標準成分表との違いや、きくいも、こんにゃくなどの特殊な食品への対応、アルコールの考慮方法も網羅。正確な栄養成分表示に必要な知識を分かりやすく解説します。

💡 食品表示基準では、修正アトウォーター法で熱量を算出。たんぱく質4kcal/g、脂質9kcal/g、炭水化物4kcal/gを使用します。

💡 食品標準成分表2020年版からは、組成成分ごとのエネルギー換算係数を用いて算出する方法に変更されました。

💡 熱量算出方法の違いは、食品のエネルギー値に影響を与えます。特に「きのこ類」や「藻類」で違いが出ます。

それでは、食品表示基準における熱量算出方法と、食品成分表との違いについて、詳しく見ていきましょう。

食品表示基準における熱量算出方法

食品表示基準ではどの方法で熱量を計算している?

修正アトウォーター法

エネルギー計算の方法が変わると、食品の栄養価表示も変わってくるんですね。

詳細を見ていきましょう。

公開日:2024/05/24

✅ 日本食品標準成分表の改定でエネルギー計算の方法が変更され、従来の修正Atwater法から組成ごとのエネルギー換算係数を用いた算出方法に変更される。

✅ 従来のエネルギー計算には消化吸収率の個人差や組成成分構成の違いによる誤差などの欠点があり、新しい算出方法ではアミノ酸組成、脂肪酸組成、利用可能炭水化物、食物繊維、有機酸などの組成ごとにエネルギー換算係数を適用する。

✅ 新たな計算方法によるエネルギー値は食品によって変動し、増加する食品もあれば減少する食品もある。摂取頻度を加味した場合にも変動があり、例えば、日常的に摂取される「米」や「鶏卵」ではエネルギー値が減少する傾向が見られる。

さらに読む ⇒公益財団法人ダノン健康栄養財団出典/画像元: https://www.danone-institute.or.jp/mailmagazine/8490/エネルギー計算方法の変更は、より正確な栄養価表示を目指すものですね。

食品によってエネルギー値が変動するというのは、少し興味深いですね。

食品表示基準では、修正アトウォーター法を用いて熱量を算出することが定められています。

修正アトウォーター法とは、たんぱく質、脂質、炭水化物の重量にそれぞれ特定のエネルギー換算係数を乗じて足し合わせる方法です。

具体的には、たんぱく質は4kcal/g、脂質は9kcal/g、炭水化物は4kcal/gを用います。

ただし、きくいも、こんにゃく、藻類、きのこ類の場合は、算出されたエネルギー値に0.5を乗じます。

また、炭水化物の内訳として糖質と食物繊維を記載する場合は、糖質、アルコール、有機酸、難消化性糖質、食物繊維それぞれのエネルギー換算係数を用いる必要があります。

へえ~!今までカロリー計算って大雑把にしか考えてなかったけど、こんなに細かく計算されてるんですね!

食品表示基準と食品標準成分表の熱量算出方法の違い

食品表示基準と食品標準成分表の熱量算出の違いは?

換算係数に違いあり

食品成分表のエネルギー計算方法が変化したことで、カロリー表示も変わることがあるんですね。

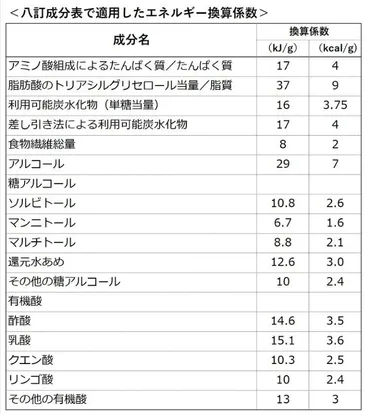

✅ 八訂成分表では、七訂成分表と比べてエネルギー算出方法が変更され、エネルギー産生成分とエネルギー換算係数が更新されています。

✅ エネルギー産生成分は、七訂の「たんぱく質」「脂質」「差し引き法による炭水化物」から、八訂では「アミノ酸組成によるたんぱく質」「脂肪酸のトリアシルグリセロール当量」「利用可能炭水化物(単糖当量)」「食物繊維」「糖アルコール」へと変更されています。

✅ 八訂成分表では、食品ごとに定められていたエネルギー換算係数が、原則として組成成分ごとのエネルギー換算係数へと変更されたため、七訂成分表と比べて同じレシピでもエネルギー値が異なる場合があります。特に、「きのこ類」「藻類」のエネルギーは、八訂成分表では増加しています。

さらに読む ⇒イートリート管理栄養士・栄養士の活躍を応援するサイト出典/画像元: https://eat-treat.jp/columns/992成分表と表示基準で算出方法が違うのは、混乱しそうですね。

でも、より正確な情報が得られるのは良いことだと思います。

食品表示基準における熱量の算出方法は、食品標準成分表2020年版(八訂)で用いられているエネルギー算出方法とは異なります。

食品標準成分表では、食品ごとに異なるエネルギー換算係数を用いているため、修正アトウォーター法による算出方法とは異なる値となる場合があります。

具体的には、食品標準成分表2015年版までは、食品ごとに異なるエネルギー換算係数が用いられていましたが、食品標準成分表2020年版では、組成成分から特定のエネルギー換算係数によって算出する方法に変更されています。

献立を作る際に、栄養計算が少し変わってくるんですね。勉強になります。色々な食品で試してみようかな。

次のページを読む ⇒

食品表示と成分表、熱量算出の違いを解説!アルコール分の扱いなど、意外なポイントでカロリー表示が変わる!計算例も紹介。