食品表示の熱量計算って何が違うの?食品表示基準と成分表の違いを徹底解説!食品表示基準と食品成分表2020の違い:熱量算出の違いと影響

食品表示における熱量の算出方法を徹底解説! 修正アトウォーター法に基づき、たんぱく質、脂質、炭水化物のエネルギー換算係数を用いて熱量を計算する方法を具体的に解説します。食品標準成分表との違いや、きくいも、こんにゃくなどの特殊な食品への対応、アルコールの考慮方法も網羅。正確な栄養成分表示に必要な知識を分かりやすく解説します。

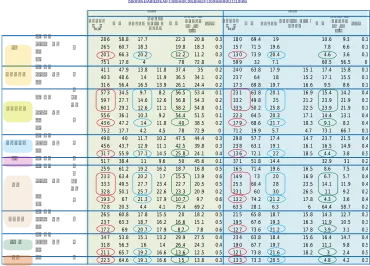

熱量算出方法の違いが熱量値に与える影響

食品表示基準と成分表、熱量計算で何が違う?

アルコール計算方法が異なる

熱量算出方法が違うと、表示される数値も変わってくるのは、なるほどですね。

✅ この記事は、日本食品標準成分表を用いて、食品の成分分析や検索機能を作成した過程と、その過程で得られた知見について解説しています。

✅ 具体的には、牛肉の部位別、和牛と輸入牛の違い、調理方法による成分の変化を分析し、グラフで可視化しています。

✅ さらに、記事では食品の成分を検索できる仕組みを作成し、ユーザーが食品のカロリー、塩分、糖質などの情報を簡単に取得できるようにしています。

さらに読む ⇒日本食品標準成分表出典/画像元: http://looky.so-good.jp/food/food.html成分の差し引き方法の違いというのは、意外と盲点でした。

お酒好きとしては、アルコール分の扱いが違うのは気になります。

食品表示基準と食品成分表の熱量算出方法の違いは、換算係数の違いだけでなく、成分の差し引き方法にもあります。

例えば、食品表示基準では、アルコール分は別に定量して熱量に加算しますが、日本食品標準成分表では、アルコール分は炭水化物に含まれるため、別途考慮されません。

本稿では、食品表示基準に基づく栄養成分表示における熱量の算出方法と、具体的な数値を用いた算出例を紹介することで、熱量算出方法の違いが熱量値に与える影響を説明しています。

アルコール分の計算方法によって、カロリー表示が変わるのは面白いですね。ワインや日本酒のカロリー計算も、見直してみようかな。

本日は、食品表示基準と食品成分表における熱量算出方法の違いについて解説しました。

日々の食生活に役立てていただければ幸いです。

💡 食品表示基準と食品成分表では、熱量算出方法が異なります。それぞれの特徴を理解することが重要です。

💡 食品成分表2020年版からは、エネルギー換算係数の算出方法が変更され、より詳細な計算が可能になりました。

💡 熱量算出方法の違いは、食品の栄養表示に影響を与えます。正確な情報を得るために、それぞれの違いを把握しましょう。