食品成分表2020年版におけるエネルギー算出方法の変化とは?エネルギー算出方法の変更と食品表示への影響

2020年版日本食品標準成分表の大幅改訂! エネルギー算出方法が変わり、食品のカロリー表示に変化が。きのこや藻類など、食物繊維豊富な食品のエネルギー値が大きく変動する理由とは? 従来の計算方法との違いを解説し、献立作成や栄養管理への影響をわかりやすく解説します。正確なカロリー計算で、より健康的な食生活を!

食品表示基準における「熱量」の算出方法

食品表示基準と食品標準成分表で熱量計算方法は違うの?

係数に違いがあるよ

食品表示基準における「熱量」の算出方法についても触れておきましょう。

食品表示は、私達の健康管理に役立ちますから。

✅ 「日本食品標準成分表」2020年版(八訂)が、調理済み食品に関する情報の充実、炭水化物の細分化とエネルギー計算方法の変更、七訂追補の検討結果の反映など、3つの主要な改訂ポイントに基づいて公表されました。

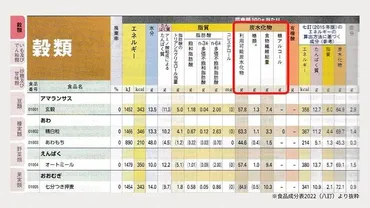

✅ 改訂により、冷凍、チルド、レトルト食品などの「調理済み流通食品」の成分値が新たに収載され、炭水化物は「利用可能炭水化物」と「食物繊維・糖アルコール」に分類されました。

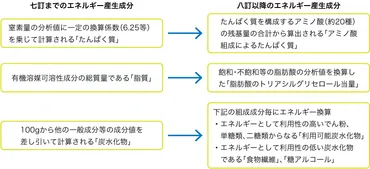

✅ また、エネルギー計算方法は、アミノ酸、脂肪酸組成、利用可能炭水化物、食物繊維等の成分値に基づく方式に変更され、食品のエネルギー値の確からしさが向上しました。

さらに読む ⇒スポーツ栄養【一般社団法人日本スポーツ栄養協会()公式情報サイト】出典/画像元: https://sndj-web.jp/news/001136.php食品表示基準と成分表2020年版では、エネルギー算出方法が異なるのですね。

これは、混乱を招かないよう、しっかり理解しておく必要があります。

2023年2月25日の記事では、食品表示基準における「熱量」の算出方法が食品標準成分表2020年版(八訂)を用いて解説されています。

食品表示基準では、修正アトウォーター法を用い、たんぱく質、脂質、炭水化物の重量にそれぞれ特定の係数を乗じて合計することで熱量を算出します。

一方、食品標準成分表2020年版では、食品ごとに異なるエネルギー換算係数を用いて、たんぱく質、脂質、炭水化物の重量にそれぞれ係数を乗じて合計することでエネルギーを算出しています。

なるほど、食品表示と成分表で計算方法が違うんですね。ワインなんかを見てると、表示のカロリーってアテにならない気がしてましたが、そういうことだったのか。

算出方法の違いと解説

食品表示のエネルギー計算、何が変わった?

基準と成分表で異なる

最後に、それぞれの算出方法の違いを比較し、より深く理解を深めていきましょう。

✅ 八訂成分表では、調理済み食品に関する情報が充実し、「そう菜」などの調理済み食品が本表に収載されるようになりました。

✅ 炭水化物が「でん粉と糖類(利用可能炭水化物)」、「食物繊維総量」、「糖アルコール」などに細分化され、エネルギーの算出方法も国際的な枠組みに準拠した方法に変更されました。

✅ 七訂追補で新たに収載または成分値が変更された食品の成分値が全て反映され、収載食品数も増加し、調理に関する諸表も充実しました。

さらに読む ⇒イートリート管理栄養士・栄養士の活躍を応援するサイト出典/画像元: https://eat-treat.jp/columns/988この記事で、エネルギー算出方法の違いを理解を深める事が出来ました。

食品表示の見方も変わってきますね。

記事は、食品表示基準での算出方法と食品標準成分表2020年版での算出方法の違いを詳細に説明し、具体的な計算式とエネルギー換算係数を提示しています。

また、記事は、成分表2015年版と比較し、成分表2020年版でエネルギー算出方法が変更された点、エネルギー換算係数が食品ごとに異なる理由、そして食品表示基準におけるエネルギーの算出方法が成分表2020年版と異なる理由を解説しています。

へえー、そんなに違うんですね! 勉強になります。料理を作るときも、成分表をちゃんと見るようにしようっと。

今回の記事で、食品成分表2020年版におけるエネルギー算出方法の変更について、詳しく解説しました。

より正確な情報を基に、健康的な食生活を送るために、役立てていただければ幸いです。

💡 エネルギー算出方法が、修正Atwater法から組成成分ごとの換算係数を用いた方法に変更された。

💡 この変更により、食品のエネルギー値がより正確に算出されるようになった。

💡 食品表示基準と食品成分表では、エネルギー算出方法が異なるため、注意が必要である。