食品表示基準における熱量計算方法とは?食品表示基準、成分表の違いについて(?マーク)食品表示基準と食品標準成分表における熱量計算方法の違い

食品表示の熱量計算、実は複雑! 基準では修正アトウォーター法で一律に計算、一方、食品標準成分表は実測値ベース。 糖質と食物繊維の換算係数、消化吸収率を考慮した補正も。 同じ食品でも表示される熱量が違うのはなぜ? 知っておきたい食品表示の裏側を解説します。

消化吸収率の低い食品の熱量計算

きくいもなどのエネルギー値はなぜ修正されるの?

消化吸収率が低いから

消化吸収率の低い食品の熱量計算について説明します。

✅ この記事は、消化と吸収について詳細に解説しています。

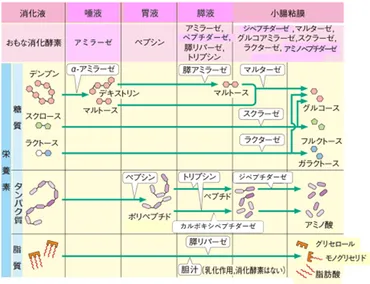

✅ 消化とは、食べ物を口から肛門までの消化管で小さな分子に分解すること、吸収とは、分解された栄養素が消化管から体内に取り込まれるプロセスです。

✅ 消化には、食べ物を物理的に小さくする機械的消化、酵素による化学的消化、大腸の常在菌による生物的消化の3種類があり、それぞれが重要な役割を果たしています。

さらに読む ⇒グループ出典/画像元: https://orthomolecularjapan.co.jp/orthomoleculartimes/2023/08/17/using_up_and_absorption/消化吸収率を考慮して熱量計算を調整するのは、とても興味深いですね。

食品の種類によって、エネルギーの利用効率が変わるということですね。

食品表示基準では、修正アトウォーター法を用いて算出されたエネルギー値に、きくいも、こんにゃく、藻類、きのこ類の場合は0.5を乗じます。

これは、これらの食品は消化吸収率が低いと考えられるため、エネルギー換算係数を修正しているためです。

消化吸収率を考慮した計算方法があるとは、奥が深いですね。ワインや日本酒のお供に、きのこ類やこんにゃくを選ぶ際の参考になりそうです。

熱量値の違いとその他の成分のエネルギー換算係数

食品表示と成分表で熱量が異なるのはなぜ?

換算係数が違うため

熱量値の違いとその他の成分のエネルギー換算係数について見ていきましょう。

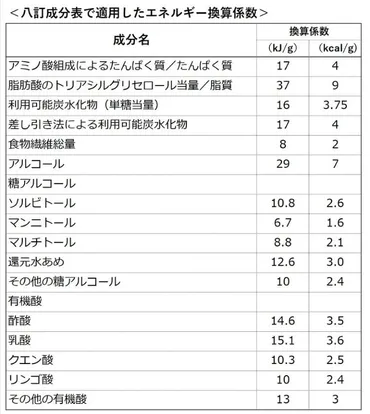

✅ 七訂成分表と八訂成分表では、エネルギー計算方法が異なり、八訂成分表はより科学的根拠に基づいた方法を用いています。

✅ 八訂成分表では、エネルギー産生成分とエネルギー換算係数が見直され、エネルギー値が変更されています。

✅ 特に「きのこ類」「藻類」など、七訂成分表では暫定的な算出方法を用いていた食品については、八訂成分表でエネルギー値が上昇しています。

さらに読む ⇒イートリート管理栄養士・栄養士の活躍を応援するサイト出典/画像元: https://eat-treat.jp/columns/992成分表の改訂によって熱量計算方法も進化しているんですね。

より科学的な根拠に基づいた方法に変わることで、表示の信頼性も向上しますね。

食品表示基準と日本食品標準成分表における熱量の算出方法は、換算係数や差し引き方法が異なるため、同じ食品でも異なる熱量値が算出される可能性があります。

また、アルコール分、有機酸、糖アルコールなど、他の成分のエネルギー換算係数についても言及しています。

同じ食品でも、表示によって熱量が違う場合があるんですね。色々な食品のカロリーを比較する際、注意したいと思います。

本日の記事では、食品表示基準と成分表における熱量計算方法の違い、そして消化吸収率を考慮した計算方法などご紹介しました。

💡 食品表示基準では、修正アトウォーター法を使用し、一定の換算係数で熱量を計算します。

💡 食品標準成分表では、より詳細な成分分析に基づき、食品ごとに異なる係数を用いて熱量を計算します。

💡 消化吸収率が低い食品については、熱量計算において特別な調整が行われます。