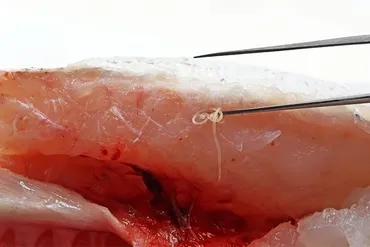

アニサキス食中毒、何が問題?原因と対策を徹底解説!(?)魚介類に潜む危険!アニサキスとその対策

魚屋の泉氏が語る、魚の寄生虫問題。アニサキスをはじめ、様々な寄生虫が魚に潜み、食中毒やアレルギーの原因に。加熱・冷凍、目視確認で予防!養殖魚のリスク、種類、餌、場所で変化。食の安全を守る魚屋の努力と、私たちができる対策を紹介。美味しく魚を食べるために、知っておきたい情報が満載!

魚介類以外の寄生虫食中毒

食中毒を引き起こす寄生虫、最も危険なのは?

トリヒナ、重症化で死亡も。

魚介類以外の寄生虫食中毒についてです。

妊婦の母子感染症は、赤ちゃんに重篤な障害を引き起こす可能性があり、予防が重要です。

公開日:2022/11/13

✅ 妊婦の母子感染症(トキソプラズマ症、サイトメガロウイルス感染症)は、赤ちゃんに重篤な障害を引き起こす可能性があり、予防が重要である。

✅ サイトメガロウイルス感染症に対しては、新生児の尿検査が保険適用され、治療薬も保険適用となる見込みだが、早期発見と治療が課題。トキソプラズマ症は、妊娠中の抗体検査の実施が重要である。

✅ 感染症予防のためには、加熱不足の肉を避け、だ液や尿への接触を避けるなど、生活習慣における予防が不可欠であり、知識の普及が求められる。

さらに読む ⇒たまひよ出典/画像元: https://st.benesse.ne.jp/ninshin/content/?id=144321トキソプラズマやサルコシスティスなど、魚介類以外にも食中毒の原因となる寄生虫がいるんですね。

加熱や凍結の知識が大切です。

食中毒を引き起こす可能性のある寄生虫には、トキソプラズマ、サルコシスティス、トリヒナ、肝蛭があります。

トキソプラズマは、豚や羊の生肉、加熱不十分な肉、生乳などを介して感染し、とくに妊婦は注意が必要です。

対策として、55℃5分以上の加熱または中心が-12℃になるまでの凍結が有効です。

サルコシスティスは、加熱不十分なブタやウシの肉で感染し、下痢や腹痛を引き起こします。

対策は十分な加熱または-20℃で48時間以上の凍結です。

トリヒナは、豚肉やジビエの生食が原因で感染し、冷凍では死滅しないため、中心まで十分に加熱する必要があります。

感染すると、痒み、発疹、筋肉痛などの症状が現れ、重症化すると心筋炎を起こし死亡することもあります。

肝蛭は、水生植物を介してヒトに感染し、牛の肝臓の生食「レバ刺し」が感染源となります。

レバーは中心まで十分に加熱し、セリやクレソンなどの水生植物はよく洗って食べることが重要です。

レバ刺しはやっぱり危ないんだな…知識は大事だな。ワインと合わせられそうな料理を探してみよう。

養殖魚とアニサキスの関係性

養殖魚のアニサキスリスク、何が重要?3つの要素とは?

種苗、餌、育つ場所です。

養殖魚とアニサキスの関係性について見ていきます。

養殖方法によってアニサキス感染のリスクは異なり、対策が取られています。

公開日:2025/04/21

✅ 養殖魚のアニサキス感染は、種苗(稚魚の種類)、餌、育つ場所の3つの要因によって異なり、完全養殖や陸上養殖の場合は感染リスクが低い。

✅ 餌が冷凍または加熱処理されている場合、アニサキスは死滅するため、感染リスクは低くなる。過去に生きた魚を餌として与えた事例もあるが、現在はそのリスクを避けるよう注意されている。

✅ 海上養殖では、網目から小魚が入り込みアニサキスに感染する可能性もゼロではないが、餌の管理や魚の食性から、感染リスクは低いと考えられている。

さらに読む ⇒ 魚食普及推進センター(一般社団法人 大日本水産会)出典/画像元: https://osakana.suisankai.or.jp/health_safe/5258養殖方法によって、アニサキス感染のリスクが異なるんですね。

餌や育つ場所が重要ということですね。

養殖魚のアニサキスのリスクは、養殖方法によって大きく異なります。

アニサキスのリスクを左右する重要な要素として、種苗、餌、育つ場所の3点が挙げられます。

天然種苗を用いる場合はアニサキス感染のリスクが高く、人工種苗であればリスクは低いと言えます。

養殖魚の餌は、冷凍または加熱処理されているものがほとんどなので、餌からの感染リスクは低いと考えられます。

陸上養殖では、海水がろ過されているため、アニサキスが混入する可能性はほぼありません。

海上養殖では、網の隙間から天然の魚が入ってくる可能性はありますが、餌の管理や魚の摂食行動から、感染リスクは低いと考えられます。

アニサキスは消化されたり排泄されたりすることが多く、一部が魚の体内に残る程度です。

養殖によっても違うんですね!色んな情報があって面白い!安心して魚を食べられるように、もっと詳しく知りたいな。

食の安全を守るために

アニサキス食中毒を防ぐには?具体的にどうすればいい?

加熱、凍結、洗浄、生食を避ける!

最後に、食の安全を守るために、私たちができることについてまとめました。

アニサキス食中毒を予防するために、日々の行動が大切です。

✅ アニサキスは、サバやアジなどの魚に寄生する寄生虫で、生で食べると胃壁や腸壁に刺さり、激しい腹痛や吐き気を引き起こす食中毒の原因となる。

✅ アニサキスを予防するには、60℃または70℃で1分以上の加熱、-20℃以下で24時間以上の冷凍、よく噛んで食べる、目視確認で取り除くなどの方法がある。

✅ アニサキス症には胃アニサキス症、腸アニサキス症、消化器外アニサキス症、アニサキスアレルギーがあり、胃アニサキス症が最も一般的。感染が疑われる場合は、医療機関の受診が必要。

さらに読む ⇒ふるさと納税サイト【ふるなび】AmazonギフトカードやPayPay残高等がもらえる!出典/画像元: https://furunavi.jp/discovery/knowledge_food/202408-anisakis/?srsltid=AfmBOoqu2M0F0XJs3wbbdW5WALWd628t92_rLDI0wdDPUZ8DqxSuPYhjアニサキス食中毒を予防するには、適切な加熱や冷凍、食材の洗浄が重要です。

魚屋さんたちの努力にも感謝ですね。

アニサキスは特定の魚介類に多く見られ、サバ、イカ、サンマなどが特に注意が必要です。

アニサキス食中毒を予防するためには、食品の適切な加熱、凍結処理、食材の洗浄、生食の回避が重要です。

魚屋は、消費者の誤解を正し、日々の目視や除去作業を通して、安全な魚を提供することに努めています。

アニサキスって怖いけど、予防策を知っていれば安心ね。日々の食事に気を付けていこうと思います。

アニサキス食中毒について、様々な角度から解説しました。

食の安全を守るために、知識を深めていきましょう。

💡 アニサキスは加熱や冷凍、目視による除去で予防できます。

💡 食中毒を引き起こす寄生虫は、アニサキス以外にも存在します。

💡 養殖魚のアニサキスリスクは、養殖方法によって異なります。