食品偽装問題とは?原因や法的責任、対策を徹底解説!(食品偽装、法的責任、対策?)食品偽装問題に関する基礎知識:現状、法的責任、対策

食品偽装は、消費者の信頼を揺るがす深刻な問題!産地・原材料の虚偽表示は、健康被害や買い控えに繋がります。法令違反は法的責任を招き、企業はコンプライアンス強化が必須。消費者は表示を注意深く確認し、情報収集で安全な食品選びを!厳格な品質管理、透明性確保、法規制強化が解決の鍵。企業と消費者が一体となり、食品偽装を撲滅しよう!

💡 食品偽装は、産地、原材料、消費期限などの虚偽表示であり、消費者の信頼を失墜させるだけでなく、健康被害のリスクを高めます。

💡 食品表示法などの法令により、事業者は正確な表示を行う義務があり、違反した場合は刑事罰、民事責任、行政処分などの法的責任を負います。

💡 食品偽装の原因は、意図的な不正だけでなく、担当者の認識不足や確認不足など、様々な要因が複合的に絡み合って発生します。

本日の記事では、食品偽装問題について、様々な角度から解説していきます。

まずは、食品偽装問題とは何か、その現状から見ていきましょう。

食品偽装の現状と法的責任

食品偽装、なぜ起きる?どんな影響がある?

消費者の信頼失墜、法的責任、健康被害のリスク。

食品偽装問題は、消費者の安全に対する脅威であり、企業倫理にも深く関わっています。

ここでは、食品偽装の現状と、それに対する法的責任について詳しく見ていきます。

公開日:2017/10/26

✅ 食品業界の不祥事は、消費者の安全よりも業界内のルールや常識を優先した結果であり、過剰な組織防衛が共通の原因である。

✅ 日本マクドナルドの異物混入問題では、初期対応の遅れや企業体質への批判が事態を悪化させ、赤福の消費期限偽装問題では、需要増に対応するための不正が長年行われていた。

✅ 船場吉兆の食品偽装では、経営陣の対応が批判を浴び、謝罪会見での問題行動が更なるイメージ悪化を招き、最終的に経営破綻に至った。

さらに読む ⇒政経電論 | 行動する人になる。出典/画像元: https://seikeidenron.jp/articles/722企業による食品偽装は、消費者の信頼を大きく損ないますね。

組織的な隠蔽や、ずさんな対応が問題の根深さを物語っています。

食品偽装は、産地、原材料、消費期限/賞味期限などに関する虚偽表示であり、消費者の信頼を損ない、買い控えや健康被害のリスクを引き起こします。

食品表示法などの法令によって、事業者は正確な表示を行う義務を負います。

違反した場合、刑事罰、民事責任、行政処分などの法的責任を負います。

過去には、アサリの産地偽装、冷凍マグロの産地偽装、雪印食品の牛肉偽装事件など、様々な事例があり、企業はこれらの事件を教訓に、法令遵守と信頼回復に努める必要があります。

社内不正も存在し、企業はコンプライアンス体制の強化や内部告発制度の導入といった対策が求められています。

食品偽装の主な原因としては、意図的な不正だけでなく、担当者の認識不足や確認不足など、様々な要因が複合的に絡み合って発生します。

食品偽装は本当に許せないですね。安心して食べられるものが少なくなるのは困ります。もっと企業には責任を持って欲しいです。

食品表示法の変遷と消費者保護

食品表示法で何が変わった?消費者がすべきことは?

表示が明確化、情報収集で安全な食品を!

食品表示法は、消費者を保護するための重要な法律です。

この章では、食品表示法の変遷と、それがどのように消費者保護に繋がっているのかを見ていきます。

公開日:2024/12/13

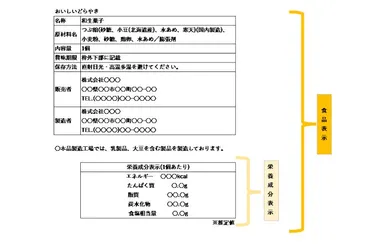

✅ 食品表示と栄養成分表示には違いがあり、食品表示には名称、原材料名、内容量などが含まれ、栄養成分表示はその一部である。

✅ 食品表示は、外食事業者による飲食提供や、容器包装に入れられていない加工食品の販売など、特定の条件下で省略できる。

✅ 栄養成分表示は、小規模事業者(従業員20人以下、商業・サービス業は5人以下)が販売する食品で、消費者に直接所有権が移転する場合に省略できる。ただし、栄養強調表示がある場合や、販売する事業者が小規模でない場合は表示が必要となる。

さらに読む ⇒ 食環境衛生研究所出典/画像元: https://www.shokukanken.com/colum/colum-21094/食品表示法によって、栄養成分表示が義務化されたことは、消費者にとって大きなメリットですね。

食品を選ぶ際の重要な判断材料になります。

2015年に施行された「食品表示法」により、加工食品の表示がより明確になり、消費者は食塩相当量などの栄養成分表示を確認しやすくなりました。

表示違反に対しては厳しい罰則が定められています。

食品偽装問題が後を絶たない現状を受け、消費者は安全な食品を選ぶために、表示ラベルやPOPに注意を払い、積極的に情報収集することが重要です。

具体的には、原材料の産地確認、価格の適正さの確認、栄養成分表示のチェックなどを行い、自身の食品に対する相場観と照らし合わせながら、より安全な食品を選択するよう心がける必要があります。

食品表示がより詳しくなると、安心して食事ができますね! 毎日食べるものだから、きちんと確認するように心がけます。

次のページを読む ⇒

食品偽装は許さない!厳格な対策と情報公開で、安心・安全な食の実現を目指します。企業と消費者が一体となり、信頼を取り戻そう。