食品偽装問題とは?原因や法的責任、対策を徹底解説!(食品偽装、法的責任、対策?)食品偽装問題に関する基礎知識:現状、法的責任、対策

食品偽装は、消費者の信頼を揺るがす深刻な問題!産地・原材料の虚偽表示は、健康被害や買い控えに繋がります。法令違反は法的責任を招き、企業はコンプライアンス強化が必須。消費者は表示を注意深く確認し、情報収集で安全な食品選びを!厳格な品質管理、透明性確保、法規制強化が解決の鍵。企業と消費者が一体となり、食品偽装を撲滅しよう!

産地偽装への対策と課題

食品業界の産地偽装を防ぐには?具体策は?

品質管理、情報公開、法規制強化、技術革新!

産地偽装は、食品偽装の中でも特に悪質な行為の一つです。

この章では、産地偽装への対策と、そのために存在する課題について解説します。

公開日:2025/06/04

✅ トレーサビリティとは、製品の流通経路を追跡可能にする仕組みであり、原材料の生産から最終消費または廃棄段階までの情報を記録すること。

✅ トレーサビリティには、サプライチェーン全体を追跡する「チェーントレーサビリティ」と、工場内など特定の範囲内で行う「内部トレーサビリティ」の2種類がある。

✅ ブロックチェーン技術は、データの改ざんを防ぎ、トレーサビリティシステムの信頼性を高めるために活用され始めている。

さらに読む ⇒Spaceship Earth(スペースシップ・アース)|SDGs・ESGの取り組み事例から私たちにできる情報をすべての人に提供するメディア|企業や自治体の取り組み事例から学ぶSDGs・サステナビリティと私たちにできること出典/画像元: https://spaceshipearth.jp/traceability/トレーサビリティの徹底は、産地偽装を防ぐための重要な手段ですね。

ブロックチェーン技術の活用にも期待したいです。

食品業界における産地偽装は、消費者の信頼を損ない、公正な競争を阻害する深刻な問題です。

解決策として、厳格な品質管理と監視体制の確立、サプライチェーンの透明性の確保、第三者検査・認証機関の活用、適切な法規制と罰則の導入、消費者への教育と情報公開が重要です。

具体的には、食品事業者は原材料のトレーサビリティを徹底し、サプライチェーン全体で供給元の情報を追跡可能にする必要があります。

食品事業者は、原材料のトレーサビリティを徹底し、サプライチェーン全体で供給元の情報を追跡可能にする必要があります。

第三者機関による検査や認証は、製品の信頼性を高める効果があります。

また、法規制と罰則は業界への抑止力となり、消費者への情報提供と教育は、不当な産地偽装に対する需要を減少させることに繋がります。

しかし、産地偽装を完全に防ぐことは困難であり、業界、規制機関、消費者が協力し、技術革新を取り入れながら多角的な対策を継続的に実施する必要があります。

産地偽装は、生産者の方々にも迷惑をかける行為ですね。本当に良いものを見極めるためにも、情報公開は重要だと思います。

食品偽装の発覚と企業の対応

食品偽装で企業が負う責任は? どんな対策が必要?

刑事・民事責任、風評被害。対策と弁護士相談。

食品偽装が発覚した場合、企業は様々な対応を迫られます。

この章では、食品偽装の発覚と、企業がどのような対応をとるべきかを見ていきます。

✅ 複数の業種で食品偽装問題が発覚し、阪急阪神ホテルズ、リーガロイヤルホテル、三越伊勢丹、不二家フードサービスなどが偽装内容と対応を公表した。

✅ 偽装内容は、メニュー表示と異なる食材の使用が主であり、企業は謝罪や返金、寄付などの対応を行ったが、情報発信や対応の迅速さ、消費者目線での検討には課題が残る。

✅ 再発防止のため、徹底した対策と積極的な情報発信が重要であり、今年は台湾で偽りを意味する漢字が選ばれたことを踏まえ、各企業の取り組みが求められる。

さらに読む ⇒企業法務ナビ - 日本最大級の企業法務支援サイト出典/画像元: https://www.corporate-legal.jp/news/1618食品偽装発覚後の企業の初期対応は、非常に重要ですね。

迅速かつ誠実な対応が、信頼回復の鍵となります。

食品偽装が発覚した場合、企業は刑事責任や民事責任を負う可能性があり、風評被害による損害賠償リスクも生じます。

企業は、表示ルールの徹底、原材料の管理強化、情報共有の徹底、内部告発制度の構築、従業員教育の実施など、多角的な対策が必要です。

食品偽装に関する法的知識は複雑であり、弁護士は企業がリスクを適切に管理できるようサポートします。

最近では、著名なホテルや百貨店での食材偽装が相次いで発覚し、社会的な関心が高まっています。

食品表示法違反は行政指導や企業の信頼失墜につながるため、企業にとって重大な問題です。

少しでも表示について気になることがあれば弁護士に相談することが推奨されています。

企業の対応次第で、その後の信頼は大きく変わりますよね。きちんと謝罪し、再発防止に努める姿勢を見せてほしいです。

社会の動きと今後の展望

雪印牛肉偽装事件、国は何をすべき?

食品表示制度の改善・強化を!

社会全体で食品偽装問題に取り組む必要があります。

この章では、社会の動きと、今後の展望について見ていきましょう。

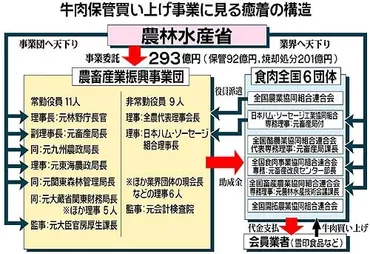

✅ 2002年の記事では、ある組織の活動について触れており、様々な問題や課題について言及しています。

✅ 記事では、組織の活動に対する批判的な意見や、組織が抱える問題点、そしてその対応策に関する意見が述べられています。

✅ 記事の最後に、組織への問い合わせ先が記載されており、読者からの質問や意見を受け付けていることが示唆されています。

さらに読む ⇒日本共産党出典/画像元: https://www.jcp.or.jp/akahata/aik/2002-03-13/17_1501.html食品表示制度の改善と強化は、消費者保護のために不可欠ですね。

政府の迅速な対応に期待します。

雪印食品の牛肉偽装事件を受け、東京都中央区議会は、事件の徹底解明と食品表示制度の改善・強化を求める意見書を国に提出しました。

この意見書は、国産牛肉買い上げ制度の悪用や、情報表示の不備による国民の健康と生命に関わる問題について警告し、政府の迅速な対応を求めています。

具体的には、国産牛肉の総点検、JAS法、食品衛生法、不当景品表示法の改正、食品表示のより詳細な表示と監視体制の強化などを求めています。

これらの取り組みを通じて、食品表示制度の信頼性を高め、消費者が安心して食品を選択できる環境を構築することが重要です。

食品表示がしっかりしていれば、安心して買い物できますね。もっと消費者が意見を言えるような社会になればいいなと思います。

本日の記事では、食品偽装問題について、様々な角度から解説しました。

今後も、消費者として正しい知識を持ち、食品を選ぶことが大切です。

💡 食品偽装は、消費者の健康と安全を脅かす深刻な問題であり、企業は法的責任を負う。

💡 食品表示法の改正やトレーサビリティの導入など、様々な対策が進められている。

💡 企業は、再発防止策を徹底し、情報公開に努めることが重要である。