培養肉ってどんなお肉?メリットや課題、未来への展望は?食料問題と環境問題の救世主?培養肉の今とこれから

未来の食卓を彩る「培養肉」最前線! 食料問題と環境問題を解決する革新的な技術が、今、世界をリードしています。畜産からの転換、気候変動対策、食肉需要への対応…その可能性と課題を徹底解説。3Dバイオプリント技術で実現する本格ステーキ、環境負荷評価、そして持続可能な未来への道筋とは? 消費者、企業、政府が共に取り組むべき課題を提示します。

培養肉のメリットと課題

培養肉の普及、最大の課題は?

エネルギー消費と環境負荷です。

培養肉は、環境負荷の軽減、食中毒リスクの軽減といったメリットがあり、食肉需要の拡大にも対応できる可能性を秘めています。

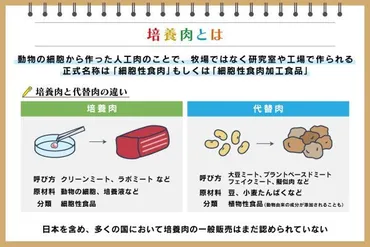

✅ 培養肉は、動物の細胞から作られた人工肉であり、食料危機への対応策として、持続可能な食料生産の可能性を秘めているとして注目されている。

✅ 代替肉とは異なり、培養肉は動物の細胞を主原料とし、専門的な設備と知識が必要とされる。一部の海外では販売が始まっているが、日本ではまだ一般販売は認められていない。

✅ 培養肉は、畜産と比較して少ない土地で生産できる可能性があり、SDGsの目標達成に貢献できると期待されている。アメリカやシンガポールなど、一部の国では販売が承認されている。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/sdgs/article/15276373食肉需要の増加に対応できるのは大きなメリットですね。

再生可能エネルギーの利用など、環境負荷への対策も重要になってきますね。

培養肉は、環境負荷の軽減、食中毒リスクの軽減といったメリットがあり、食肉需要の拡大にも対応できる可能性があります。

世界人口の増加と新興国の食生活の変化により、食肉需要は増加傾向にあり、従来の農業だけでは対応が難しくなる中で、培養肉は効率的な食肉供給源として期待されています。

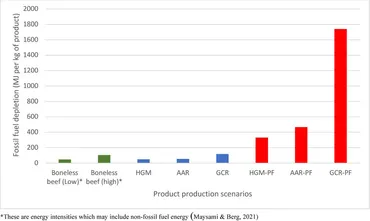

しかし、培養肉の生産には、エネルギー消費や、施設・設備製造に伴う排出、細胞培養に必要なサプライチェーンからの排出など、様々な課題があります。

特に、培養肉の生産はエネルギー集約型であるため、再生可能エネルギーの利用が重要視されています。

研究では、培養肉の気候への影響を評価するため、ライフサイクルアセスメントという分析方法が用いられており、初期段階では、高純度原料や高価なリアクター、大量のエネルギーが必要となるため、環境負荷も大きくなる可能性があります。

なるほど、環境負荷軽減は素晴らしい。でも、培養肉って、ワインや日本酒に合うのかしら?どんな風味になるかも気になりますね。

環境影響評価と課題への取り組み

培養肉、長期的に環境負荷増?牛肉より悪化する可能性とは?

CO2排出量増加で、長期的に牛肉より気候影響大。

培養肉の生産は、現行の技術では牛肉よりも多くの温室効果ガスを排出しており、技術的な課題も存在します。

✅ 培養肉の生産は、現行の技術では牛肉よりも多くの温室効果ガスを排出しており、その原因は高度に精製された成長培地を使用するためである。

✅ 将来的に食品グレードの原料や培養液を使用することで環境負荷を低減できる可能性があるものの、技術的な課題があり、現時点では地球温暖化の特効薬とは言えない。

✅ 培養肉分野への注目が集まっている一方で、研究者は、急速な生産規模の拡大が環境に悪影響を与える可能性を懸念している。

さらに読む ⇒GIGAZINE(ギガジン)出典/画像元: https://gigazine.net/news/20230715-lab-grown-meat-carbon-footprint/長期的な視点で見ると、環境負荷が高くなる可能性もあるんですね。

今後の技術開発の重要性を感じます。

培養肉の環境への影響は短期的と長期的な視点で異なり、CO2とメタンの温室効果の違いから、長期的な視点では従来の畜産よりも環境負荷が高くなる可能性も示唆されています。

この研究では、培養肉と牛肉の気候変動への影響を比較し、CO2eではなく、大気モデリングアプローチを用いて分析しました。

初期段階では、培養肉は牛肉よりも温暖化への影響が小さい可能性がありますが、長期的な視点では、CO2排出量の増加により、牛肉生産を上回る可能性も示唆されました。

インテグリカルチャー株式会社は、滋賀県立大学および株式会社エイゾスと共同で、培養肉製造におけるライフサイクル・アセスメント(LCA)と技術経済性分析(TEA)に関する研究を開始し、培養肉の環境負荷と経済性を定量的に評価する手法を確立することを目指しています。

うーん、ちょっと複雑な話ですね。でも、技術が進歩すれば、もっと環境に優しくなる可能性もあるってことですよね?期待しています。

培養肉の将来性と普及への道

培養肉は環境に優しい?従来の肉より何が良い?

環境負荷低減!再生エネ利用で持続可能性も。

培養肉は、食肉の代用品として、温室効果ガスの排出量、農地面積、水の消費量、生産期間を大幅に削減できる可能性を秘めています。

公開日:2025/01/22

✅ 培養肉は、動物の細胞を体外で培養して作る食肉の代用品であり、従来の畜産と比較して、温室効果ガスの排出量、農地面積、水の消費量、生産期間を大幅に削減できる。

✅ 培養肉は、動物の筋肉から採取した細胞を培養液で増殖させ、刺激を与えて肉の組織に分化させることで作られ、再生医療の技術が応用されている。

✅ 世界的な食肉需要の増加に対応するため、培養肉の大量生産技術の開発が進められており、2030年頃に起こる可能性のあるタンパク質危機への対策としても注目されている。

さらに読む ⇒サステナビリティ ハブ出典/画像元: https://www.sustainability-hub.jp/column/cultured-meat/持続可能な食料生産に貢献できる可能性を秘めているんですね。

今後の法規制や輸送体制の整備にも期待したいです。

2023年版の事前ライフサイクルアセスメント(LCA)は、培養肉が従来の肉に代わる環境・動物に優しい代替品であると位置づけ、技術成熟に伴うデータ蓄積による不確実性の低下を強調しました。

培養肉は、農地利用、大気汚染、窒素関連排出物など、ほぼすべての環境指標において、従来の食肉よりも環境負荷を低減できる可能性があり、再生可能エネルギー利用の推進により、持続可能な解決策となることが期待されています。

研究では、培養肉メーカーに対し、再生可能エネルギー調達を含むエネルギー効率の最適化、持続可能な原料確保のためのサプライチェーン連携を呼びかけています。

また、各国政府には、培養肉産業の再生可能エネルギー需要への配慮を、消費者には、環境負荷の高い従来の肉を置き換える選択肢としての培養肉への認識を促しています。

法規制や輸送体制の整備などの課題は残っていますが、今後の発展が期待されています。

環境に優しいって素晴らしい!安心して家族に食べさせられるお肉ができるのは嬉しいですね。応援しています!

本日は培養肉についてご紹介しました。

環境負荷や食料問題の解決策として、今後の発展に期待したいですね。

💡 培養肉は、動物の細胞を培養して作る食肉の代替品であり、環境負荷軽減の可能性を秘めています。

💡 再生医療の技術が応用され、3Dバイオプリント技術で本物の食肉に近いものが作られています。

💡 普及には、環境負荷、法規制、技術的な課題も存在しますが、食料問題解決への期待が高まっています。